Éloigné de plus de 1,5 km du village, le bâtiment d’élevage de l’exploitation de Serge Guinet, située dans la vallée de la Loue, à Chouzelot, dans le Doubs, ne bénéficie pas du réseau d’eau courante. À sa construction en 1980, son père, Marcel Guinet, a creusé un puits à 200 m du lit de la rivière, non loin du site de l’exploitation, comme source principale. Quarante ans après, Serge Guinet, qui a repris la ferme familiale en 2014, utilise toujours cette ressource en eau pour élever et abreuver plus d’une centaine de bovins, dont les 50 laitières.

« Lors de mon installation, je suis passé en production de lait AOP morbier avec un droit à produire de 300 000 L. Pour répondre au cahier des charges de cette appellation, la fruitière [coopérative fromagère] m’a demandé de m’équiper d’un système de traitement de l’eau à la ferme. Celui-ci doit me permettre de conserver ma ressource via la nappe phréatique, tout en éliminant les risques de bactéries », précise l’éleveur.

Le raccordement au réseau d’eau potable a été étudié, mais il aurait nécessité un investissement important et bien trop risqué pour la santé économique de l’exploitation. Seule une installation de traitement sur place permet à l’éleveur de commercialiser son lait pour un fromage AOP avec un investissement modéré.

« Je me suis renseigné auprès de fournisseurs de matériels (CTH, Vital Concept) et de la chambre d’agriculture afin de connaître les possibilités. »

Traitement par solution chlorée

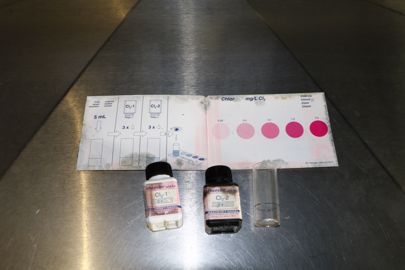

Deux systèmes sont disponibles sur le marché pour traiter l’eau des animaux, l'un faisant appel aux ultraviolets, l'autre utilisant le chlore. Serge Guinet a retenu le second, monté en parallèle du circuit principal d’eau de la ferme. À l’origine, son père avait installé une pompe immergée dotée d’une crépine de filtration, au fond du puits, à 4,5 m de profondeur. Depuis, cette pompe a été doublée en 2010, avec un surpresseur de type ballon, et associée à un premier préfiltre à 80 microns, puis à un second à 25 microns. Lors de l’installation du système de traitement, la conduite principale a été détournée vers une citerne tampon d’une contenance de 1000 L, dans laquelle a lieu l’élimination des bactéries. En parallèle, 4 kg d’une substance active d’hypochlorite de sodium sont dilués dans une cuve bleue de 100 L d’eau. Cette solution chlorée est mélangée à l’eau de consommation dans la citerne de 1000 L grâce à une pompe doseuse, calibrée à l’aide d’une molette graduée. Elle doit y rester au minimum 15 minutes. Cette durée permet au chlore de supprimer toutes les bactéries de type Salmonella ou Listeria. Un contrôle au bout du circuit, par exemple à un robinet, à l’aide d’un test colorimétrique, détermine la valeur résiduelle de dioxyde de chlore dans l’eau.

2 000 m3 d’eau traitée chaque année

La concentration en dioxyde de chlore ne doit pas dépasser 0,25 mg/L. Si la teneur est trop faible, cela témoigne que le chlore a été consommé par les bactéries. Dans le cas contraire, les vaches ne consomment pas l’eau à cause de son goût, ce qui a une répercussion directe sur la production de lait.

« Pour ajuster cette concentration, je règle le débit de la solution à l’aide de la molette au niveau de la pompe doseuse », précise l’éleveur.

Ce paramètre, réglable assez rapidement, est primordial lors du lancement de l’installation, voire lors de la recharge de chlore. Chaque année, la consommation en eau de l’exploitation avoisine les 2 000 m3 pour abreuver les vaches laitières et les génisses, ainsi que pour assurer les besoins quotidiens, à l’image du lavage de la salle de traite, deux fois par jour. Un bidon de 24 kg de chlore suffit pour traiter cette consommation annuelle. Depuis deux ans, Serge Guinet remarque un manque d’eau durant l’été dans le puits, généré par la sécheresse. L’idée d’un forage est à l’étude, mais l’investissement s’élève à 20 000 € pour atteindre une profondeur de 150 m.

« Je pense que si les périodes de sécheresse se renouvellent, je construirai un autre puits, plus proche de la rivière. En attendant, il a beaucoup plu cet automne, et mon installation convient à mes animaux, à ma fromagerie et à mon porte-monnaie. Il n’y a pas de raison que ça change », conclut l’éleveur.

REPÈRES

Les points forts

- Gratuité et indépendance de l’exploitation en eau.

- Système installé sur l’exploitation et peu gourmand en chlore.

Les points faibles

- Les périodes de sécheresse qui épuisent le puits.

- Le refus de s'abreuver marqué par les vaches en cas de concentration en chlore élevée.