Matériel Agricole : À quoi servent les buses PWM ?

Benjamin Perriot : Les buses à pulsation, aussi appelées « buses PWM » (pour pulse width modulation, traduisez « modification du temps d’impulsion »), visent le même objectif que les porte-buses à sélection automatique. Elles doivent conserver une bonne qualité de pulvérisation, quels que soient la vitesse d’avancement ou le débit souhaité, en conservant la même buse à pression optimale d’utilisation. Le volume appliqué est régulé en modifiant la durée du cycle d’ouverture des buses. Pour cela, un solénoïde, monté sur chaque porte-buse, contrôle l’ouverture et la fermeture des buses selon une fréquence stabilisée. Ce système ouvre la voie à la coupure et à la modulation buse à buse, à condition d’être équipé d’un boîtier autorisant suffisamment de sections et disposant d’une correction GPS satisfaisante. Il élargit la plage d’utilisation de la buse et limite le nombre de buses à utiliser par rapport aux porte-buses à sélection automatique.

Ces buses à impulsion sont-elles efficaces ?

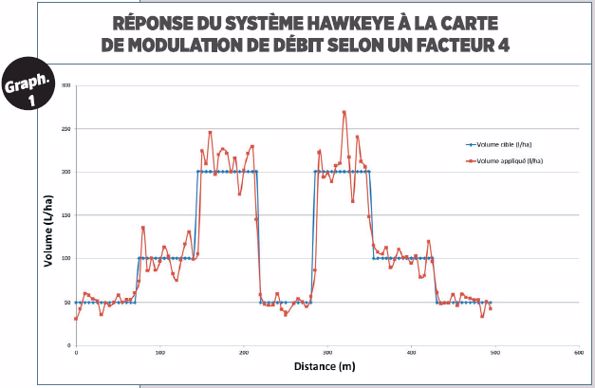

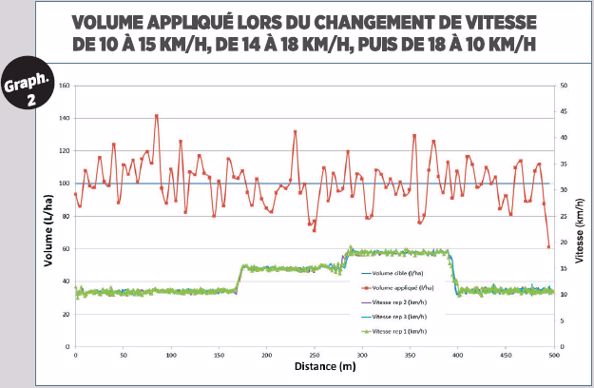

Chez Arvalis, nous avons testé le système PWM Hawkeye de Raven Industries en 2016. Le premier essai visait à mesurer sa capacité à suivre une carte de préconisation de volume. Le second permettait de vérifier la stabilité de la dose à différentes vitesses. Nous avons testé deux cartes de préconisation, la première modulant le volume selon un facteur 4 entre les deux extrêmes (50, 100 et 200 L/ha), la seconde avec un facteur 3 (60, 120 et 180 L/ha). Quel que soit le facteur de variation de volume, les résultats sont similaires et satisfaisants (cf. graphe 1). Ils démontrent en effet que le système suit correctement les deux cartes de modulation. Le volume appliqué ne présente pas d’écart de plus ou moins 5 % par rapport au volume ciblé. De plus, le délai de réponse est rapide, de l'ordre de la seconde. Lors du second test, le pulvérisateur a travaillé à un volume ciblé constant de 100 L/ha. Il a évolué selon quatre pas de vitesses : 2, 4, 6 et 8 km/h, en accélération puis décélération. Lors de cet essai, le système Hawkeye parvient à maintenir un volume appliqué stable, quels que soient l’allure de travail et le pas de changement de vitesse (cf. graphe 2). Le volume moyen appliqué s’élève en effet à 100,3 L/ha, soit dans l’intervalle des plus ou moins 5 % du volume cible de 100 L/ha. Ces deux tests confirment la capacité de l’équipement à moduler le volume ou à le maintenir constant indépendamment de la vitesse d’avancement. Seul bémol, le volume appliqué oscille autour de la moyenne. Ce léger désagrément s’explique notamment par les conditions venteuses lors du test et par les légers mouvements d’instabilité de la rampe. Des essais plus récents sur le système ExactApply de John Deere ont clairement montré que les oscillations ne sont pas dues au phénomène de hachage..

Qu’est-ce que le hachage et quel est son impact ?

Le phénomène de hachage provient du fonctionnement intrinsèque des buses, dont l’ouverture-fermeture des buses induit potentiellement des zones non traitées, en forme de polygones, sous la rampe. À 10 km/h, un système fonctionnant avec une fréquence de 10 Hz et un cycle d’ouverture de 80 % crée, en théorie, des zones non traitées de 5,4 cm tous les 27 cm parcourus par le pulvérisateur. Ce phénomène doit cependant être relativisé, car les buses fonctionnent de manière alternée sur la rampe. Ainsi, quand une buse est fermée, ses deux voisines doivent être ouvertes. La nappe de pulvérisation ainsi créée rend ce phénomène de hachage invisible.