« Je produis des cartes de rendement depuis 1998, expose Christophe Gudin, céréalier sur la commune de La Ferté-Hauterive, dans l’Allier. Celles-ci sont intéressantes mais difficilement exploitables pour piloter l’irrigation. Elles donnent un aperçu des rendements de l’année N-1, lesquels ne reflètent pas forcément les besoins de la culture pendant la saison en cours. Imaginez que les densités de semis soient différentes sur une même zone d’une année sur l’autre, les besoins en intrants et en eau changent ainsi beaucoup. De plus, cette pratique nécessiterait d’implanter la même culture tous les ans. Avec des rotations sur 3, 4 voire 6 ans, un grand nombre de paramètres peuvent évoluer entre le rendement de la récolte précédente, sa capacité à absorber les éléments nutritifs du sol et les besoins en eau de la culture en cours. »

À l’aide de son équipement de guidage de la marque AG Leader, l’agriculteur enregistre la vitesse d’avancement lors des opérations de travail du sol. Cette donnée lui permet d’estimer la dureté de la terre et donne une idée de la texture et de la structure du sol. La prise de décision implique également de connaître ses parcelles. « Sur mon exploitation, les sols s’avèrent très hétérogènes. Les terres noires absorbent la chaleur, alors que les zones plus blanches se réchauffent plus en surface et génèrent une plus grande évaporation. Il faut prendre ce phénomène en compte pendant les périodes de fortes chaleurs », confie Christophe Gudin.

Superposer les cartes

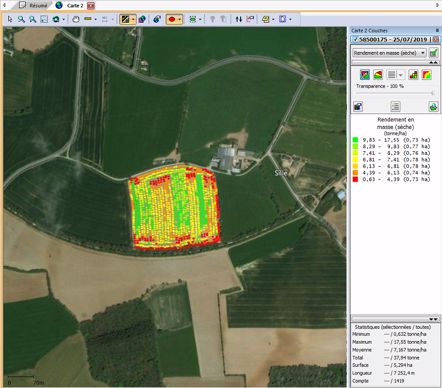

Afin d’estimer plus finement les besoins en eau de ses cultures, l’agriculteur multiplie les sources d’information. Chaque année, Pioneer lui fournit une cartographie aérienne de ses parcelles, représentant la masse végétative. Ces prises de vues sont opérées en juin ou en juillet. « Elles constituent un outil précieux dans la prise de décision. Malheureusement, à la période à laquelle je dispose de ces informations, le démarrage de la culture est déjà bien avancé. Ces cartes constituent surtout un bilan du début de croissance. Après, si le manque d’eau, ou le surplus, est vraiment prononcé, il peut être compliqué de corriger le tir. »

L’agriculteur admet qu’il lui est difficile d’anticiper les quantités d’eau à apporter. Il s’appuie alors sur des cartes de préconisation pour la dose de semis, qui lui servent lors de l’implantation de la culture. Il les recroise avec les cartes de réalisation, qui représentent la densité de semis réelle. « Ceci ajoute une couche d’informations supplémentaire pour appréhender les besoins en eau. Nous utilisons ces cartes aussi pour les apports d’azote. Dans l’idéal, il faudrait appliquer à l’irrigation les technologies qui se déploient dans la pulvérisation. On pourrait imaginer un système combinant plusieurs types de buses, dont l’ouverture serait pilotée afin de moduler le débit sur chaque tronçon de rampe. » En attendant de telles innovations, l’agriculteur découpe les zones arrosées par des pivots ou des rampes afin d’ajuster l’apport. « Le problème réside dans le fait que cette modulation s’applique à toute la rampe en même temps. Les différentes zones décrivent donc des bandes, dans le cas des rampes, ou des camemberts, avec les pivots. » Concernant les enrouleurs, le problème est le même. Le parcellaire de Christophe Gudin ne permet pas d’installer des rampes ou des pivots partout. Celui-ci doit donc recourir aux enrouleurs, dont la gestion de débit zone par zone n’est pas permise. En plus, le temps que le tour d’eau se termine, les conditions peuvent évoluer. « Par exemple, il est difficile d’anticiper un orage », conclut l’agriculteur.

LES SATELLITES POUR MODULER LES INTRANTS

Chaque année, Pioneer fournit à Christophe Gudin des cartes représentant la masse végétative de ses parcelles. Des satellites, des avions ou des drones survolant les champs prennent des photographies de ceux-ci. Un traitement des images annule l’impact des conditions météorologiques et de luminosité au moment des prises de vues. Les données sont ensuite comparées à des modèles agronomiques afin de déterminer le taux de biomasse et la teneur en chlorophylle. En fonction des attentes de l’agriculteur, et des résultats escomptés tenant compte des caractéristiques locales, le fournisseur peut émettre des préconisations pour les apports à venir, notamment en azote. Ces cartes permettent aussi de localiser d’éventuelles zones touchées par une maladie.