L’aventure Huard commence en 1863. Jean-François Huard, fabricant et réparateur de moulins à vent et à eau (métier d’amoulageur), s’installe à Châteaubriant. La commune est située au nord de la Loire-Atlantique, appelée à l’époque Loire-Inférieure. Il achète un terrain sur lequel il fait construire une grande maison et un atelier. En 1866, Jean-François travaille avec trois ouvriers : deux charpentiers et un mécanicien.

Jean-François vers 1890. Né en 1838, il décède en 1899.

Dès cette époque, Jean-François diversifie ses travaux de meunerie et les activités prospèrent. L’atelier s’avère vite trop petit. En 1869, il engage donc la construction d’une nouvelle maison et d’un vaste atelier, route de Fercé à Chateaubriant. L’installation dans ce nouvel atelier marque un tournant dans les activités de Jean-François. En dehors des travaux de réparation et de construction de moulins, il entreprend la fabrication d’outils agricoles : batteuses à manège, pressoirs, moulins à pommes. Il décide alors d’acheter une machine à vapeur. La nécessité de mener à bien les travaux de construction et le développement de l’entreprise le conduisent à s’associer à un contremaître, Joseph Dupré. Ainsi naît la société Huard-Dupré, créée en 1872. Les deux associés travaillent surtout avec les meuniers et les agriculteurs. Leur zone d’activité englobe le Pays de Chateaubriant dans un rayon de 20 km.

En 1878, la Société Huard-Dupré introduit la première faucheuse dans la région de Châteaubriant, une Wood Pilter. L’engouement des agriculteurs est immédiat, mais de courte durée. Une trentaine d’achats sont signés en 1879 mais un seul en 1880 : la machine s’avère trop chère et trop coûteuse en réparations.

L’ensemble de l’atelier et, à gauche, la maison d’habitation de Huard et de son associé Dupré. La cheminée de la forge est au centre du bâtiment. Le matériel visible se compose surtout de machines à battre avec leurs manèges.

Vers 1885, les établissements Huard et Dupré commercialisent la première charrue-brabant fabriquée par Bajac, constructeur à Liancourt (Oise). En 1886, l’association Huard et Dupré s’arrête brutalement lors de la mort de ce dernier. Le décès de Joseph Dupré est une catastrophe pour Jean-François qui perd son ami de tous les jours. La situation financière s’avère douloureuse. Jean-François conserve l’entreprise, mais il doit à Mme Dupré, les parts détenues par son défunt mari. L’endettement est très lourd. Les fils de Jean-François et de Victorine Huard sont encore jeunes. A 18 ans, Jules vient de finir son apprentissage et part à Paris chez un fabricant de pompes. François, appelé aussi « Francis », n’a que 13 ans. Il entre en apprentissage à la menuiserie de l’entreprise.

En 1888, Jean-François réussit à faire revenir son fils Jules, à la condition de lui laisser de larges initiatives au niveau de la direction de l’atelier. Quatre ans plus tard, Jules épouse Victorine Camus dont les parents tiennent l’Hôtel de la Gerbe de Blé situé derrière la mairie à Châteaubriant.

Jules Huard en 1892 (né en 1868), lors de son mariage avec Victorine Camus.

Cette union apporte des moyens financiers importants et marque un nouveau tournant de l’entreprise. Elle propose aux clients une gamme de matériels plus variés, venant de grands constructeurs, comme des meules pour les moulins à céréales, des tarares, des charrues Bajac ou encore des charrues Oliver importées des États-Unis. L’entreprise diversifie aussi ses productions avec de nouvelles batteuses et des pressoirs.

Pressoir produit fin des années 1880. À cette époque, les vergers de pommiers à cidre sont très nombreux dans la région de Châteaubriant.

À la fin des années 1880, la révolution du machinisme commence à bouleverser la région de Châteaubriant. Des machines remplacent les outils ancestraux : la charrue brabant l’emporte sur l’araire, la faucheuse sur la faux, la machine à battre sur le fléau, et enfin le semoir sur les semailles à la volée. Dans les deux dernières décennies du siècle, la ville de Châteaubriant, éloignée de Nantes, de Rennes et d'Angers, devient un important lieu d’échanges de produits agricoles. Dans la région, les foires sont nombreuses, la plus célèbre étant celle de Béré, à côté de Châteaubriant.

Ces phénomènes se conjuguent au moment où Jules assume de plus en plus la direction de l’entreprise. En 1897, il est rejoint par son frère François, devenu un professionnel de la menuiserie après des études à Nantes et à Rennes. Leur père Jean-François laisse place à l’innovation. Intelligents et audacieux, les deux frères Jules et François identifient les besoins pour répondre à cette révolution du machisme agricole. Ils conçoivent des outils simples, solides, faciles d’utilisation, peu coûteux en réparations, avec des prix abordables à l’achat. Les deux frères font la différence dans le milieu des constructeurs mécaniciens agricoles de la région. De nouvelles machines sont achetées pour produire des pièces en série. Sur la maison Huard souffle un esprit nouveau, d’usine, d’industriel. Par exemple, en 1898, Jules ose affronter de grosses entreprises de Nantes et d'Angers pour obtenir l’adjudication de la couverture et de la ferronnerie du marché couvert « Jeanne d’Arc » en construction dans le centre ville de Châteaubriant.

Vue de l’usine en 1895. Les bâtiments sont agrandis, avec une nouvelle forge dont on voit la cheminée. Une machine à vapeur stationne devant l’atelier. Dans la cour, se trouvent de nombreuses machines à battre avec les manèges pour les entraîner. Dans la rue, un attelage est sur le départ pour une livraison. Sur ce cliché, on dénombre déjà une bonne dizaine de compagnons.

Le 26 janvier 1899, Jules et François fondent une société au nom collectif dénommée « Huard Frères ». Quelques jours plus tard, le 2 février 1899, leur père Jean-François décède à l’âge de 61 ans. Dans la société, les tâches sont réparties comme suit : Jules s’occupe du secteur fer et fonte, des combustibles et des moteurs. François prend en charge le secteur menuiserie, le bois étant encore énormément employé dans la construction des outils agricoles. Victorine assure la direction commerciale, et Marie (épouse de François) la comptabilité. En 1901, 23 ouvriers s'affairent dans l'usine : 6 menuisiers dont un amoulageur, 13 mécaniciens (tourneurs, ajusteurs), 1 forgeron, 3 journaliers (hommes à tout faire). Dès 1901, les deux frères se lancent dans la fabrication de charrues simples et de charrues brabants (réversibles). Ils s’inspirent fortement des charrues Bajac.

Probablement la première charrue fabriquée par les frères Huard. Elle figure au catalogue de 1901.

Les deux frères restent cependant prudents et ils conservent la fabrication d’outils mis au point avant 1900, notamment des batteuses, manèges, pressoirs et tarares. Ainsi, ils peuvent innover dans des instruments concernant les semailles et le battage des céréales.

Semoir Simplex à 5 rangs. Créé en 1904, ce semoir est fabriqué jusque dans les années 1950. D’un usage très facile et d’un coût modique, ce type de semoir rencontre un vif succès dans les régions de petite et moyenne culture.

En plus de leur activité de constructeurs, Jules et François proposent un large éventail de machines de grandes marques françaises et étrangères. Ils sont dépositaires de matériels McCormick, Puzenat, Marot.

En 1906, l’usine compte 80 ouvriers. La fabrication avoisine les 2 000 charrues, 200 semoirs et 120 machines à battre. Les ateliers, pourtant considérablement agrandis, sont devenus trop petits. Jules, devenu maire de Châteaubriant en 1904, décide de construire une nouvelle usine pour répondre au défi de la révolution du machinisme dans nos campagnes. En 1905, il fait l’acquisition d’un terrain situé aux Vozelles, non loin de la gare ferroviaire, en bordure de la ligne de chemin de fer. Châteaubriant est alors un carrefour de première importance dans l’Ouest de la France. Sur le site des Vozelles, la nouvelle usine dénommée « Usine du Rollard » est construite en six mois. Elle est composée de sept ateliers sous charpente métallique. Le déménagement dans la nouvelle usine a lieu le 15 janvier 1907. En 1908 et 1911, des agrandissements sont nécessaires pour la mise en place de nouvelles machines plus performantes (marteau pilon, presses, machine à vapeur pour fournir toute l’énergie nécessaire à l’entreprise). Jules et François développent la fabrication des pièces en série et abaissent les coûts de production. De nouveaux aciers sont mis au point. Celui des versoirs est trempé et baptisé « acier Burzudus ». Une attention particulière est accordée à la résistance de l’age, pièce maîtresse de la charrue.

1907 : Jules présente une charrue-brabant, vendue à 2 187 exemplaires en 1908 et 5 008 en 1913.

La priorité étant donnée à la construction des charrues, la menuiserie n’occupe plus qu’un atelier, signe de l’évolution du machinisme agricole. Cependant, le secteur menuiserie a encore de beaux jours avec la mise au point de la batteuse vanneuse.

Batteuse vanneuse mise au point en 1912. Construite en chêne, elle ne nécessite qu’une faible force motrice, soit par moteur, soit par manège à chevaux. Une centaine de ces batteuses sont produites en 1913.

Dès 1907, Jules se lance à la conquête du marché national avec une campagne publicitaire agressive, faisant appel à des artistes et imprimeurs renommés, avec des affiches et des catalogues, tout en assurant une présence sur les foires et les salons. En 1909, Jules recrute Louis Désormeaux qu’il charge de l’organisation commerciale et de la communication. Les affiches célèbrent le Breton s’exclamant en langue bretonne « Burzudus Eo » (« c’est miraculeux », que Jules Huard traduit par : « ma charrue est merveilleuse »).

Cette carte présente le personnage en costume breton. Le texte associe trois éléments : une affirmation impérative : « Voila la meilleure charrue », un nom de constructeur : « Huard Frères », et une exclamation vibrante « Burzudus Eo » (c’est miraculeux).

Voici la première affiche avec le personnage « Burzudus », sortie à l’exposition de Paris en mars 1908. Elle présente une scène sobre, pas de paysage, pas de travaux agricoles, mais trois personnages et deux affirmations. Le constructeur en costume breton annonce sa victoire. Au centre, se trouve un agriculteur attentif aux arguments du négociant qui essaie de le convaincre d’acheter cette charrue, la meilleure, c’est une évidence.

Cette affiche de 1913 est très colorée, avec les dessins de la charrue et du semoir, dans un paysage idéalisé, encadré de fleurs. Elle met en scène le repos, le repas et le travail de paysans en Bretagne.

En 1913, à la veille de la Grande Guerre, la société Huard Frères est devenue le premier constructeur de charrues en France. Elle en vend 5008 exemplaires cette année-là et emploie 140 personnes.

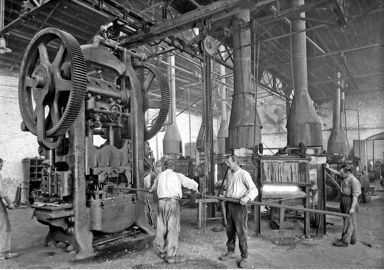

L’atelier de montage des brabants en 1914. Le travail des monteurs, souvent à genoux, est pénible.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’usine Huard est fortement touchée par la mobilisation des hommes. Les fabrications de matériel agricole sont presque arrêtées. Rapidement, se met en place une économie de guerre à laquelle l’entreprise apporte sa contribution. La plupart des productions des années 1915 à 1918 répondent à des commandes militaires. Celles-ci concernent des équipements pour les fourgons et pour les voitures de santé. Mais l’essentiel porte sur la fabrication de pièces pour les canons de 75, des culasses de fusils Lebel et des obus de 155. La société Huard engrange d’énormes bénéfices. Jules en utilise une partie pour moderniser l’usine et pour acheter du gros matériel, afin d’appliquer à la fabrication des charrues de nouvelles techniques recourant à un puissant matériel, comme aux États-Unis.

À la fin du conflit, une commande d’État de 2 000 charrues pour les régions dévastées par la guerre aide à la relance de la production du matériel agricole.

En 1920, François se retire et Jules dissout la société Huard Frères. En 1921, une nouvelle société voit le jour avec Jules Huard et Louis Désormeaux, dénommée « J. Huard & Cie ».

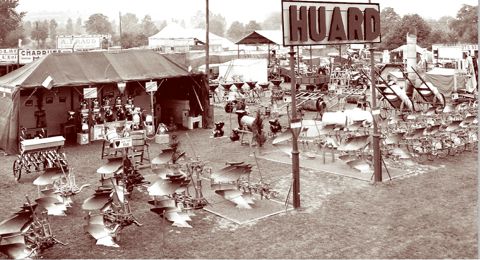

Pendant les années 1920, le développement du machinisme s’accélère en raison du manque de main-d’œuvre et de l’intensification de la production. Cependant, l’essentiel de l’effort d’adaptation de ce machinisme est encore effectué par une multitude d’artisans locaux. Ces derniers perfectionnent des instruments pour qu’ils correspondent aux conditions particulières de leur région. Une des clés de la réussite de la société Huard réside dans le caractère national de son marché. Les principaux relais de la conquête nationale sont les dépôts régionaux et surtout les nombreux salons et foires en France où Huard présente des instruments à l’avant-garde de la technologie.

Jules Huard est fasciné par le progrès technique appliqué à la fabrication des charrues. Ses innovations s’appuient sur de nouveaux procédés de traitement thermique et de soudure. Deux créations vont assurer à Huard une suprématie liée à l’avance technologique.

La première concerne la pièce la plus importante de la charrue, celle qui reçoit tous les chocs lors du labour : l’age. Dès 1923, Huard met au point la fabrication de cette pièce par estampage. Le bloc de métal, préalablement chauffé, est écrasé sur une matrice par un marteau. Il prend alors la forme de la gravure usinée de la matrice, puis subit une trempe. C’est l’age dit « nervuré et thermiqué ». Dans les foires et les salons, la société Huard fait la démonstration d’un age suspendu auquel on accroche une forte charge pour prouver la résistance de la pièce.

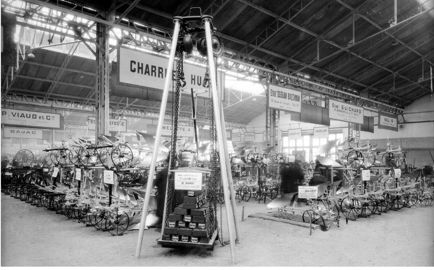

Stand Huard au Salon de la machine agricole à Paris en 1926. La principale attraction est la démonstration de la résistance de l’age nervuré et thermiqué. Une forte charge est suspendue à l’extrémité d’un age. Ici cet age pesant 12,5 kg subit une traction de 2 300 kg.

Jusqu’en 1936, Huard produit surtout deux grands types de charrue différenciés par leurs avant-trains. Le type B est inspiré de la charrue Bajac. Le réglage de profondeur se réalise au moyen d’une vis, et l’aplomb en intervenant sur deux cliquets. Avec le type M, Jules entend conquérir le marché des exploitations céréalières du nord de la France. Il s’inspire de la charrue Melotte, très répandue dans cette région. Ce type de charrue dispose d’un réglage de profondeur au moyen d’un levier sur crémaillère.

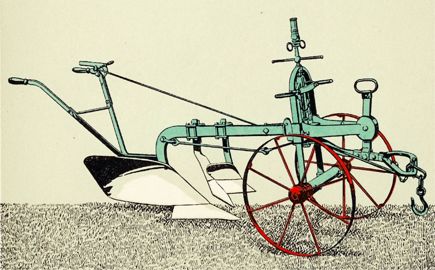

Charrue simple, type D, présentée dans le premier catalogue Huard en 1901.

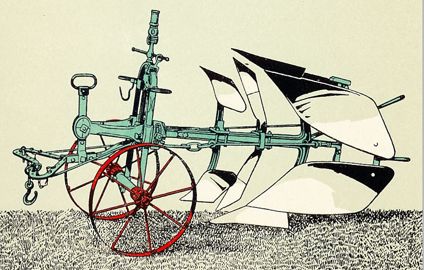

Charrue brabant type B, modèle inspiré du constructeur Bajac. Réglage de profondeur par vis.

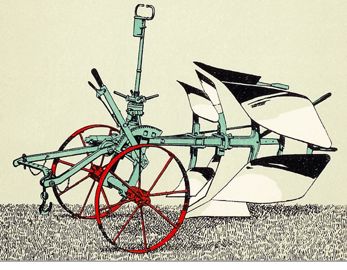

Charrue brabant type M, emprunté au constructeur Melotte. Réglage de profondeur par levier sur crémaillère. Système très apprécié dans les régions de grandes cultures.

Charrue brabant type M, emprunté au constructeur Melotte. Réglage de profondeur par levier sur crémaillère. Système très apprécié dans les régions de grandes cultures.

En 1927, Jules s’attaque à la mise au point d’une charrue derrière tracteur pour remplacer la traction animale. La question de la motorisation du labour n’est pas nouvelle, puisque les premières tentatives ont eu lieu avant 1914. Plusieurs questions se posent : les charrues doivent-elles être simplement tractées ? Ou doivent-elles être portées ? Faut-il séparer tracteur et charrue ? Ces recherches aboutissent chez Huard à la mise au point d’une charrue portée réversible derrière tracteur, en décembre 1927. Un système ingénieux étudié par la maison Huguet, près de Lyon, permet de relever automatiquement la charrue en bout de raie. La commercialisation de ces charrues démarre dès 1928.

Célèbre photo du 9 décembre 1927. Jules Huard pose sa main sur la charrue portée réversible en essai sur un terrain près de l’usine. Près de lui se trouve son gendre Gabriel Delatour. Cette charrue bisocs réversible est attelée à un tracteur Renault type PE.

Célèbre photo du 9 décembre 1927. Jules Huard pose sa main sur la charrue portée réversible en essai sur un terrain près de l’usine. Près de lui se trouve son gendre Gabriel Delatour. Cette charrue bisocs réversible est attelée à un tracteur Renault type PE.

La conquête des marchés par l’entreprise Huard a été réalisée de façon progressive. Vers 1890, l’extension géographique du marché correspondait à des rayons de déplacement d’un cheval sur une ou deux journées. Ces tournées ont donné naissance à un commerce local distribuant les matériels produits dans les ateliers Huard, mais aussi des matériels d’autres constructeurs (faucheuses, tarares…). Ce service de distribution de matériels variés devient autonome en 1918, et va déboucher plus tard sur la création de la concession MAC (Matériel agricole castelbriantais) en février 1953. Une nouvelle organisation commerciale est mise en place dès 1921 au sein de l’usine avec des commerciaux (déjà sept en 1923). À cette même date, des dépôts régionaux sont implantés sur le territoire national et dans les colonies. Dans un contexte national de forte croissance depuis 1922, la société connaît son apogée en 1926, avec une production de 15 390 charrues et 1 463 semoirs. Mais dès 1927, et jusqu’en 1935, survient une chute brutale des ventes de charrues, due à la saturation du marché. La société Huard plonge dans des années difficiles. Elle doit réduire ses effectifs. Elle loue son personnel dans d’autres entreprises et dans les campagnes. Pour faire face à cette crise, la société prend des adjudications pour la Défense nationale (projectiles Brandt) et pour les chemins de fer. Néanmoins, en 1929, Huard achète la Fonderie Franco, son principal fournisseur en fonte. La société Huard compte alors 400 personnes.

La tourmente frappe également la conduite des affaires. En 1927, Jules est touché par la maladie. Son fils Paul et son gendre Gabriel Delatour assument un rôle grandissant. En 1933, une nouvelle société est créée : la « Société Anonyme des Établissements Huard ». Louis Désormeaux, responsable des ventes à qui on reproche un désordre commercial, est congédié. Alors que la société est en pleine crise, Jules Huard décède le 30 octobre 1933.

En 1933, cette presse à découper témoigne d’un formidable équipement de l’usine parmi les plus modernes d’Europe dans son secteur industriel.

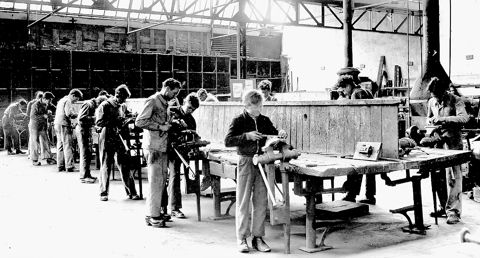

Au milieu des années 1930, l’entreprise s’oriente vers la mise en place d’une solide formation professionnelle. Une école d’apprentissage naît en 1936. Elle propose une formation en trois ans aux apprentis regroupés dans un atelier, avec des cours professionnels assurés dès 1937 pour une présentation au CAP dès 1940.

.

Les apprentis dans l’atelier d’outillage. La formation reste au cœur des préoccupations de Paul Huard.

Par ailleurs, Jules Huard participe activement au développement social de l’entreprise, avec des aides variées aux familles : aide au logement avec la construction de maisons dès 1926 (cité Huard), création d’une colonie de vacances dès 1936.

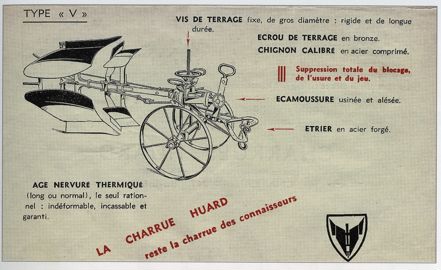

La société dirigée par Paul Huard et Gabriel Delatour sort de la crise en 1936. Les dirigeants font moderniser la fonderie, qui reste un ensemble individualisé avec ses produits spécifiques, mais bien intégré dans le fonctionnement de l’entreprise. En 1936, des commandes de l’Etat pour la fabrication d’obus, combinées à l’augmentation des ventes de charrues et de semoirs procurent un chiffre d’affaires en nette progression, qui permet à la société de renouer avec des bénéfices substantiels. Cette situation conduit à de nouvelles embauches. À la veille de la Seconde Guerre, l’entreprise retrouve la prospérité. Un nouveau modèle de charrue, le type V, lancé en 1936, rencontre un franc succès.

Charrue type V lancée en 1936, avec un nouvel avant-train qui dispose d’un volant très pratique pour régler la profondeur de labour. Cette charrue devint le fer de lance de la maison dans les années 1940.

En 1938, l’usine Huard produit 17% de la production nationale de charrues. La marque est numéro un, en tête des 42 constructeurs recensés à l’époque. Fin août 1939, son effectif s’élève à 451 personnes, mais la guerre est là. À partir de septembre 1939, Huard produit du matériel pour l’armée de terre et la marine. La fabrication de charrues moto-portées est arrêtée. En juin 1940, les Allemands arrivent à Châteaubriant. La production pour l’armement cesse aussitôt. Pendant cette période de guerre, la société est obligée par l’occupant de fabriquer des charrues pour les constructeurs allemands de matériel agricole Rud Sack et Eberhardt.

En 1942, la production des charrues est réduite. Pour occuper le personnel, la menuiserie produit des garde-manger, des plumiers, des moules à beurre… Des ouvriers sont envoyés sur des chantiers de travaux publics. Certains vont travailler en forêt pour fournir du bois de chauffage ou du charbon de bois.

Afin d’éviter une réquisition d’ouvriers spécialisés qui partent en Allemagne dans le cadre de la Relève, la société augmente la production de matériels pour les Allemands, notamment des pièces de fonte. Les usines Huard et Franco sont classées usine d’armement, ce qui évite les réquisitions du STO. Cependant, les productions n’ont pas un caractère stratégique. Pendant cette guerre, huit personnes de l’entreprise trouvent la mort, dont plusieurs dans la Résistance.

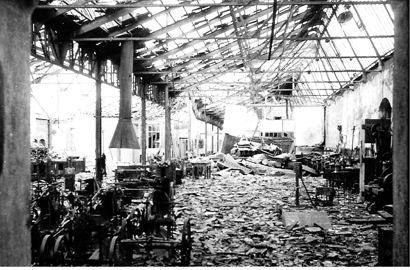

Le 8 juin 1944, à 9 heures, l’usine des Vozelles reçoit une douzaine de bombes. Ce bombardement fait partie d’un plan de destruction des voies de communications à l’arrière du front de Normandie. Cependant, suite à un bombardement ayant eu lieu la veille, personne n’est présent dans l’usine privée d’électricité.

Cette photo montre l’état des bâtiments éventrés, sans toitures. 14 impacts de bombe sont relevés sur le site. Les machines sont recouvertes de gravats, mais beaucoup n’ont que des dégâts superficiels.

Le travail de déblaiement commence dans un état permanent d’alertes annoncées au clairon, jusqu’au 4 août, jour de la libération de la ville. L’entreprise reprend son activité très lentement. Le terrible hiver 1944-45 aggrave les conditions de vie du personnel. Les pénuries d’acier, de fonte et de combustible accentuent les difficultés. Ainsi, les forges ne reprennent-elles le travail qu’en août 1945.

L’usine est reconstruite à l’identique, financée à plus de 80 % par l’Etat, alors que des programmes de rééquipement et de modernisation sont pris en charge par la société. Une attention particulière est apportée à l’amélioration des conditions de vie dans les locaux. En 1946, le réseau commercial, devenu inexistant pendant le conflit, est réorganisé. En 1947, le volume de la production dépasse le niveau d’avant-guerre et les stocks sont reconstitués.

Sur le plan social, le comité d’entreprise fonctionne à compter de juillet 1945. Le 31 mai 1947, une convention collective de participation du personnel aux bénéfices est signée.

Fin 1948, la reconstruction est achevée. L’atelier des forges bénéficie d’un matériel d’estampage unique dans l’ouest. Les ateliers d’usinage et de traitement thermique sont dotés de matériels modernes. La demande de la clientèle est très forte en raison des besoins d’équipement de l’après-guerre. À cette époque, l’usine propose cinq versions des types V et C de charrues à traction animale, ainsi que les semoirs Simplex et Celtique. De son côté, la fonderie produit des fontes de qualité pour l’usine et pour l’industrie, mais sa principale activité reste la production de pièces pour la SNCF et les constructions navales.

Le temps de la charrue-brabant à traction animale vit ses dernières années. L’heure de la charrue-tracteur arrive. Huard, qui bénéficie d’une riche expérience en motoculture depuis 1927, lance en 1947 la production d’une charrue portée réversible adaptée aux tracteurs Renault.

Une charrue bisocs réversible attelé à un tracteur Renault type 3042.

Une charrue bisocs réversible attelé à un tracteur Renault type 3042.

Ce Renault type 7012, attelé à une charrue bisoc, est présenté lors d’une exposition organisée par l’association Huard Burzudus sous le marché couvert de Châteaubriant.

En 1949, l’entreprise emploie 589 personnes. Elle célèbre son cinquantenaire le lundi 30 mai. Une importante réception a lieu dans les locaux de l’entreprise, avec un banquet de 800 couverts, une démonstration de motoculture, la journée se terminant par un bal rassemblant 1 300 personnes.

De 1951 à 1957, la production de charrues à traction animale passe de 10 000 unités en 1951, à 3 000 en 1957. En revanche, Huard devient le premier constructeur français de charrues portées attelées à un tracteur : 2 000 instruments vendus en 1951, 20 000 en 1957. En 1955, la production des semoirs s’arrête.

L’essor de la charrue portée réversible accompagne la révolution de la motoculture et l’arrivée en masse des tracteurs dans les exploitations durant les années 1950. La société Huard passe des accords avec presque tous les constructeurs de tracteurs, qui diffusent ainsi son matériel dans leurs réseaux commerciaux.

La reconstruction a renouvelé une partie du matériel, mais la plupart des machines et l’organisation des ateliers datent d’avant 1939. La rapide croissance des effectifs et des fabrications met en relief une usine vieillie, difficile à adapter aux nouvelles conditions de vie et de travail. Aussi, en 1955-1956, une extension se réalise sur un espace qui reçoit les bureaux d’études, un atelier de prototypes et les locaux du MAC (société de distribution de matériels à l’échelon local), créé en 1953.

L’usine de Vauzelles en 1953, où 430 travaillent personnes.

L’usine de Vauzelles en 1953, où 430 travaillent personnes.

En 1952, le stand Huard sur la foire de Béré à Châteaubriant, haut lieu de convivialité et de commerce. La marque présente des charrues pour la plupart portées, mais on peut encore apercevoir quelques charrues à traction animale.

Au cœur de la cité Huard, Paul Huard dirige les affaires administratives et commerciales et représente la société à l’extérieur. Gabriel Delatour s’occupe surtout des questions techniques à l’usine et à la fonderie, ainsi que des rapports généraux avec le personnel. Les deux beaux-frères sont très unis pour décider des orientations du développement de l’entreprise. Pourtant c’est Paul qui insuffle « l’esprit Huard » avec son grand intérêt et sa passion pour l’apprentissage, les colonies de vacances, le sport à l’usine, les sorties et les fêtes.

Paul Huard dans les années 1950.

La forte demande du marché et la rapide croissance de l’entreprise débouchent sur de nouvelles orientations. Huard doit faire face à de nouveaux impératifs : diversifier les matériels de préparation des sols, faire face à la mondialisation croissante, accroître ses possibilités financières pour investir et pour s’adapter à ce contexte. La révolution du machinisme se poursuit, génératrice de nouveaux matériels. La concurrence est rude, en particulier avec les constructeurs étrangers, tels que International Harvester et Massey-Harris-Ferguson qui ont envahi le marché du tracteur en France, soutenus par le plan Marschall.

En 1956, la société prend deux décisions fondamentales. Elle cesse d’être une affaire de famille en se transformant en société anonyme qui ouvre son capital. Elle finalise avec les établissements Viaud (Barbezieux, Charente) et Carrière & Guyot (Carcassonne, Aude) un groupement qui englobe aussi la reprise de Fondeur (Toulouse, Tarn-et-Garonne). Le groupement UCF (« Union Charrue France ») voit le jour en décembre 1966. Le fait que Paul Huard soit devenu vice-président du Syndicat des constructeurs de tracteurs et machines agricoles (fondé en 1955), n’est pas étranger à cette opération.

Les quatre usines se spécialisent dès 1956. Huard produit des charrues-brabants, des charrues portées réversibles et simple légères. Viaud construit des charrues alternatives simples lourdes et vigneronnes, des appareils à disques et des cultivateurs. Carrière & Guyot fabrique des charrues traînées, balances et portées quart de tour. Fondeur se concentre sur les vibroculteurs, sous-soleuses et araires.

Au Salon de la Machine Agricole de Paris, en mars 1957, apparaît la nouvelle identité UCF. Les quatre marques se mettent en retrait, mais en 1958, Huard assure sous son nom propre 76 % des ventes du groupe.

De 1958 à 1960, en dépit du dynamisme commercial d’UCF, les sociétés Viaud, Fondeur et Carrière & Guyot, connaissent de graves difficultés. Leurs matériels très spécialisés se vendent mal. Au contraire, Huard connaît une impressionnante réussite avec la mise sur le marché de la charrue HB dont les développements (séries HB, HM et HT) dominent le marché des années 1960.

Charrue HM 2 de 1960, monosoc à retournement automatique.

Charrue HM 2 de 1960, monosoc à retournement automatique.

Charrue bisoc de 1953, réversible à retournement automatique par simple déverrouillage à l’aide d’un levier.

Charrue bisoc de 1953, réversible à retournement automatique par simple déverrouillage à l’aide d’un levier.

L’atelier de montage des prototypes, situé à proximité du bureau d’études, en 1957.

L’atelier de montage des prototypes, situé à proximité du bureau d’études, en 1957.

En 1962, la société Huard intègre ses partenaires et devient « Huard-UCF ». À cette date, elle emploie 1 347 personnes. Deux années plus tard, Huard-UCF emploie 300 personnes de plus. Elle produit 50 % des charrues portées fabriquées en France. Son potentiel tourne alors à pleine puissance dans une phase de haute conjoncture. La période de premier équipement en tracteurs et charrues fait désormais place à une période de renouvellement pendant laquelle la supériorité technique des charrues types HM, HB, HT gagne. Dans ce contexte, il faut produire plus et mieux. En 1964, une reconstruction de l’usine en zone industrielle est envisagée, mais seul un nouvel atelier voit le jour. Au moment de la sortie des dernières charrues-brabants à traction animale (envoyées à Madagascar) en 1966, Huard signifie pour beaucoup en France « Châteaubriant, capitale de la charrue ».

Du côté commercial, dès 1955, dix représentants aidés de démonstrateurs sont répartis sur le territoire français. Mais à partir de 1958, une nouvelle structure naît : la direction du service commercial réaménage les ventes en créant quatre inspections régionales, chacune disposant de voyageurs et de l’appui de démonstrateurs. Le service commercial joue un rôle important dans les performances Huard des années 1950 à 1967. Il porte l’image Huard dans les campagnes les plus reculées. Cependant, les ventes de Huard se réalisent surtout dans les réseaux de distribution des constructeurs de tracteurs.

Autonome depuis 1918, et devenu la société MAC en 1953, « Matériel Agricole Castelbriantais » a maintenant son propre local à quelques centaines de mètres de l’usine. Ce service restructuré en 1950 a été hébergé dans l’usine jusqu’en 1953. Sa zone d’activité reste locale, dans un rayon de 30 à 50 km autour de Châteaubriant. Le MAC vend du matériel Huard, mais il est également concessionnaire de grandes marques : McCormick, Alfa-Laval, Ronot, Japy… Le MAC est un excellent banc d’essai pour la maison Huard, qui lui permet d’entretenir des contacts directs avec les agriculteurs.

Avec la diversification de la motoculture et du gros matériel agricole, le MAC devient progressivement non seulement une entreprise de diffusion de matériel rural, mais aussi un pôle de vulgarisation technique. Aussi, le développement commercial du MAC se heurte de plus en plus aux intérêts de Huard. Logiquement, la société Huard coupe ses liens avec le MAC et vend ses actions en 1970. Il est ainsi mis fin à plus d’un siècle de commerce local Huard.

L’année 1966 couronne une phase exceptionnelle de croissance pour Huard. Les effectifs du personnel sont portés à 1 660 personnes. Cette année-là, Huard livre 54 % de la production française de charrues, soit plus de 31 500 instruments. Cette croissance s’inscrit dans une phase de généralisation de la motorisation des campagnes françaises, en relation avec une course accélérée à la productivité. Mais elle le doit beaucoup à tout le personnel, et en particulier à Paul Huard et Gabriel Delatour qui quittent la direction début 1967, après 40 années de pilotage de la société Huard.

Au milieu des années 1960, la phase de la motorisation généralisée des campagnes touche à sa fin. Le matériel agricole se diversifie alors que l’équipement en outils d’accompagnement du tracteur, en particulier les charrues, se stabilise. Chez Huard, à l’exportation, les résultats sont médiocres (moins de 10 % du total des ventes) et la concurrence mondialisée devient sévère. Une ère nouvelle s’annonce…

À la fin des années 1960, la société Huard doit relever plusieurs défis : être capable de créer des matériels originaux plus évolués que ceux des concurrents sur un marché en profonde mutation technique ; être capable de s’imposer hors de France et de s’adapter à des clientèles très différentes ; savoir, par une coopération entre constructeurs, trouver des conditions comparables à celles des multinationales avantagées par la mondialisation.

Conséquence d’une dépression du marché français et européen, les ventes de machines agricoles s’effondrent à la fin de l’année 1969. En 1970, des compressions de charges à l’usine touchent les effectifs de l’entreprise, avec la suppression de 80 postes en 1970 et de 130 en 1971. Cependant, se poursuivent la modernisation de l’usine et de la fonderie, et la mise en service des ateliers sur la zone industrielle située en périphérie de la ville.

Sur la zone industrielle, les ateliers des forges mis en service en 1968. Au fond, le magasin de pièces de rechange, ouvert en 1974.

Sur la zone industrielle, les ateliers des forges mis en service en 1968. Au fond, le magasin de pièces de rechange, ouvert en 1974.

Du coté du matériel, dans les années 1969-1972, de nouveaux instruments appelés « lourds » voient le jour : charrue semi-portée, charrue portée réversible quadrisoc, herse alternative dénommée « Dynascar ».

La crise des années 1970-1971 provoque de profonds bouleversements. Au niveau de la direction, Paul Huard (retiré depuis 1967) revient au premier plan comme PDG. Ce retour est accompagné d’une restructuration du pilotage du département machines agricoles. La diversification des activités devient une nécessité avec la diminution des ventes de charrues, pour rentabiliser les investissements. Pour palier les baisses d’activités, Huard mise sur le développement des « commandes industrielles » (activités de sous-traitance), surtout dans le domaine de l’estampage. À cette fin, est créé début 1972 un nouveau service commercial « Huard Industrie ».

En janvier 1973, afin d’assurer une autonomie complète des deux départements industriels aux vocations différentes, Huard-UCF devient une holding qui crée deux filiales indépendantes : la « Société de Constructions mécaniques » (Huard-UCF-SCM), et la « SA des Fonderies Huard ». Jean Huard, fils de Paul, devient le premier PDG de la holding.

À sa naissance en 1973, la SA des Fonderies Huard, avec 450 personnes, se place dans le lot de tête des fonderies indépendantes. Celle-ci possède une installation mécanisée à cycle automatique et elle se spécialise en moulage de fonte à graphite sphéroïdal (fonte GS) pour pièces relativement compliquées de 1 à 30 kg. Un autre atelier permet de couler des pièces pesant jusqu’à 3 tonnes. La fonderie vend dans différents secteurs : machine agricole, travaux publics, machines-outils, moteurs et compresseurs.

De son côté, en 1973, au Salon de la Machine agricole de Paris, Huard-SCM présente sa dernière « merveille », la charrue Losange RL 54 S, qui obtient la médaille d’or décernée par le Comité pour l’encouragement à la recherche technique. Cette charrue portée réversible de trois à cinq socs tire son nom du labour qu’elle effectue, le « labour losange ». Cette charrue s’inscrit au cœur du savoir-faire Huard, qui propose aussi à cette époque une nouvelle série de charrues simples conventionnelles types S 62-64-74-76.

Une quadrisoc type Losange. La particularité de ce type de charrue : la bande découpée est en forme de losange. Le basculement de cette bande s’effectuant par gravité, sans poussée du versoir, l’effort de traction est donc plus faible et les bandes retournées sont bien adossées les unes aux autres. Autre avantage : le dégagement entre deux corps est réduit sur une charrue Losange, ce qui diminue considérablement le porte-à-faux de l’outil sur le tracteur.

Les années 1972-1974 connaissent un incontestable renouveau. Le personnel en bénéficie, les rémunérations connaissent un fort rattrapage, les effectifs de Huard-SCM passent de 1 200 à la fin 1971 à 1 474 à l’été 1974. Mais à l’automne 1974, l’interruption brutale des commandes chez Huard-SCM traduit une crise d’ampleur mondiale. En France, la récession économique se marque par l’effondrement de la consommation et de l’investissement. La crise dure, la grande sécheresse de 1976 l’aggrave. L’ensemble de la production du machinisme agricole est touché. Une gestion rigoureuse chez Huard conduit à la fermeture de plusieurs dépôts sur le territoire français. Cette politique d’austérité n’affecte pas la recherche, de nouveaux matériels de préparation de sol sans labour sont étudiés. Au Sima de 1976 sort le « Dynasem » qui se compose d’une houe rotative et d’un semoir pour semis direct.

Fin 1976, c’est la fin des « Glorieuses ». Huard est un géant, c’est le premier constructeur européen de charrues, mais c’est un géant qui vacille.

L’année 1977 se solde pour Huard-SCM par un déficit d’exploitation, le premier d’une longue série. Des évolutions sont préoccupantes : la production globale en tonnage baisse de façon continue, la société accuse une chute de son point fort, à savoir les ventes de charrues sur le marché français. Les investissements sont considérablement réduits, la situation devient grave.

Le monde agricole se transforme profondément : chute du nombre d’exploitations, augmentation rapide de leur surface, nouvelles méthodes culturales… Avec le développement des tracteurs de forte puissance et à quatre roues motrices, le parc des charrues évolue. On voit apparaître des équipements de labour avec des charrues « avant » et des charrues semi-portées réversibles multi-corps.

Charrue Losange 3 corps avant et 4 corps arrière, attelée à un tracteur Massey-Ferguson 2640.

Au début des années 1980, sur le marché français se placent de nouveaux constructeurs étrangers (Kverneland, Kongskidle) et français (Naud, Grégoire-Besson, Goizin), très réactifs à l’évolution de la demande. De son côté, la sous-traitance du matériel industriel se heurte à la surcapacité nationale du secteur forge. Quant à la fonderie, les grandes entreprises clientes reprennent à leur compte leurs besoins extérieurs. S’y ajoute la place grandissante des matières plastiques.

Malgré tout, dans ces années, la société Huard poursuit la diversification de ses productions : nouvelles gammes de charrues, d’outils à dents et à disques, roto pour le maraîchage, outils à semis direct (SD 300), plastisemeuse (pour le semis du maïs sous plastique).

SD 300, outil traîné pour le semis direct sans labour.

Cette plastisemeuse permet de semer le maïs sous paillage plastique. Celui-ci donne un effet thermique qui provoque une germination plus rapide.

Cette plastisemeuse permet de semer le maïs sous paillage plastique. Celui-ci donne un effet thermique qui provoque une germination plus rapide.

Au catalogue de 1980 figurent 81 types de charrues qui peuvent recevoir des éléments variés, 38 pulvérisateurs à disques, 63 cultivateurs, 17 rotos…

Pourquoi ces tentatives de diversification n’ont-elles pas rencontré le succès ? Mauvaises études de marché ? Lourdeur de la gestion de la fabrication ? Problèmes techniques ? Désir de rentabilité immédiate qui nuit aux délais indispensables de mise au point ? Question de pilotage ? Question sociale ? Question d’investissement ?

Ayant mal anticipé les évolutions des années 1980, la Société Huard doit prendre des mesures en pleine crise financière. Des investissements sont réalisés dans le domaine de la robotique et de la commande numérique. L’entreprise accentue également ses efforts à l’exportation, mais sans succès.

En 1984, la société se sépare de son établissement de Carcassonne. En 1985, elle vend sa fonderie pour un franc symbolique à deux de ses cadres qui la renomment « Fonderie du Castelbriantais » (Focast). Cette année-là, la société réduit ses effectifs de 102 personnes. Les décisions de 1985 ont pour objectif la survie de l’entreprise. Un plan de restructuration financière se fait sous l’égide des pouvoirs publics : subvention de l’état, achat des terrains et des immeubles Huard par la ville de Châteaubriant, emprunt obligataire, participation du personnel (fonds salarial)…

En 1986, l’effondrement du marché conduit au dénouement. Le 5 août, la direction demande à bénéficier de la procédure de règlement à l’amiable pour négocier ses échéances.

Après avoir négocié avec le groupe Roullier un plan de continuation, la société dépose son bilan le 12 novembre 1986. En décembre, 250 personnes sont licenciées.

Deux autres candidats proposent des plans de cession, Kuhn et Ebra. Le 27 janvier 1987, le Tribunal de Commerce de Nantes arrête le plan de session de Huard-UCF-SCM au profit de la société Kuhn.

Ainsi se termine l’aventure Huard. Le rideau judiciaire ferme le théâtre de la communauté Huard.

Nous remercions pour leur disponibilité : Jean-Paul Moineau, Rogatien Mortier et plus particulièrement, Christian Bouvet, pour son aide à la rédaction de cet article.