En 1855, à Redon (Ille-et-Vilaine), un jeune étudiant frais sorti de l’école des arts d’Angers s’arrête pour s’engager comme compagnon dans une forge de la région. Il cherche à gagner un peu d’argent afin de poursuivre son voyage vers Rennes, où son père entrepreneur l’attend.

Cette halte devait décider de l’avenir de Jean Garnier. A Redon, il rencontre le comte de Gibon, alors maire de la commune. Ce dernier décèle rapidement une valeur sûre chez le voyageur. Malgré une aide financière importante proposée par le maire pour l’inciter à rester à Redon, Jean Garnier préfère regagner la région rennaise. Il devient ensuite enseignant à l’école nationale d’agriculture de Rennes. Cependant, il reste en contact régulier avec le comte de Gibon.

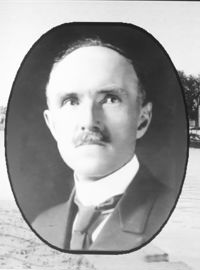

Jean Garnier, le fondateur de l’entreprise. Son installation à Redon tient beaucoup au hasard d’une rencontre avec le maire de la ville.

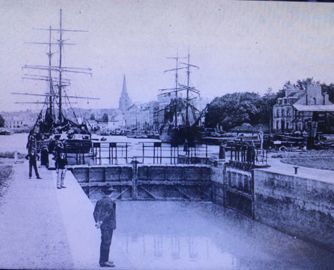

En 1862, après avoir repris les ateliers de construction de machines agricoles de son père situés aux « Trois Croix » à Rennes, Jean Garnier, sous l’insistance du maire de Rennes, décide de déplacer son outil de production. Il s’installe alors à Redon sur les quais de la Vilaine, là même où le comte de Gibon lui avait précédemment fait la proposition. Le choix de Redon n’est pas anodin. Cet emplacement présente l’intérêt d’être un port, sachant que le transport fluvial était à l’époque considéré comme une voie de communication d’avenir. Le charbon issu de différents pays arrive aux pieds des ateliers, tout comme la fonte qui venait de Belgique.

Port fluvial avec un accès à l'Océan Atlantique, Redon facilite l'approvisionnement de l'entreprise en matières premières.

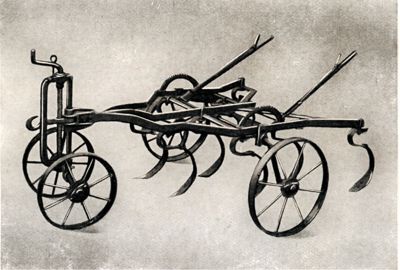

Garnier commence alors la fabrication de charrues (araires) et innove en imaginant de recouvrir la pointe en bois du soc par une partie métallique. Puis, par la suite, il trace des versoirs de différents modèles. Les débuts de l’entreprise sont assez difficiles. Jean Garnier n’étant pas riche, il décide par mesure d’économie de s’approvisionner en fer à quelques dizaines de kilomètres de Redon, dans la forêt de Paimpont aux « Forges de Brocéliande ». Il part le soir, accompagné de quelques compagnons armés, car la région était « mal famée ».

L’affaire se développe régulièrement jusqu’à ce jour de 1882, quand un incendie ravage l’ensemble des bâtiments en bois. C’est l’anéantissement de dix années d’efforts. Une fois de plus, le protecteur de Jean Garnier, le comte de Gibon, lui vient en aide et lui permet de reconstruire son usine et de redémarrer son activité. En seulement quelques mois, l’entreprise est remise sur pied.

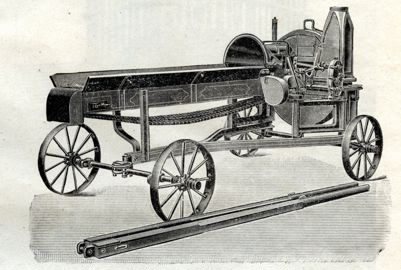

Garnier démarre avec une activité dans les matériels de culture, puis élargit son offre à une multitude d'équipements de cour de ferme.

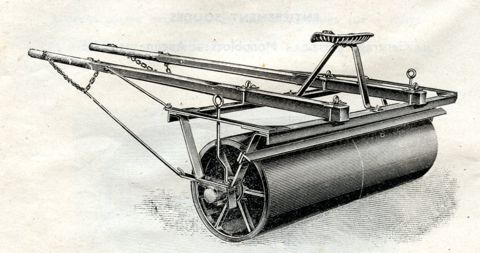

Un peu plus tard, la production des Ets Garnier se diversifie. Les besoins du milieu agricole deviennent plus importants. La Société de constructions mécaniques et agricoles de Redon -c’est ainsi qu’elle se nomme à la fin du 19ème siècle- prospère. La production couvre tous les besoins des agriculteurs de l’époque : charrue, herse, semoir, hache-paille, pressoirs, rouleaux buteurs et surtout matériel d’intérieur de ferme.

Une ensileuse à poste fixe. Garnier s'est inspiré de ce qui se faisait aux Etats-Unis par rapport à ce nouveau mode de conservation des fourrages.

Au décès de Jean Garnier en 1915, son fils Paul prend la suite de l’entreprise. Il est ingénieur de l’institut technique du Nord. Dans les années 1920, l’usine emploie 200 à 250 salariés. Les bâtiments s’agrandissent et la technique de ses équipements progresse.

Paul Garnier prend la direction de l'entreprise à la mort de son père, en 1915.

Jusqu’en 1936, les conditions sociales sont dures. Il arrive que certains ouvriers travaillent jusqu’à l’âge de 73 ans. Les journées à l’usine sont de 9 heures, avec un jour de repos toutes les quinzaines, en plus du dimanche.

Lorsque Paul Garnier décède en 1941, son fils Auguste lui succède. Il entreprend la construction d’une fonderie, la « Fonderie du Châtelet » permettant à l’entreprise d’être autonome pour la fourniture des composants moulés.

Auguste Garnier représente la troisième génération à la tête de l'entreprise.

En 1950, les Ets Garnier comptent 500 employés. C’est une bouffée d’oxygène pour la région de Redon, qui a surtout une vocation agricole. Nombre d’ouvriers ont une double activité : industrielle et paysanne. Cette pluriactivité n‘était pas sans poser de problèmes à l’usine, car au moment des gros travaux agricoles, des salariés se portaient malades, ce qui désorganisait le planning de l’usine.

« Le père Auguste », comme le nomment la plupart des ouvriers, dirigeait son entreprise d’une main de fer, mais dans un climat social relativement bon enfant. L’usine bénéficiait d’un savoir-faire de haut niveau, résultant d’un apprentissage sur le tas. Souvent, trois générations se suivaient chez Garnier, les fils d’ouvriers rentraient presque naturellement comme apprentis.

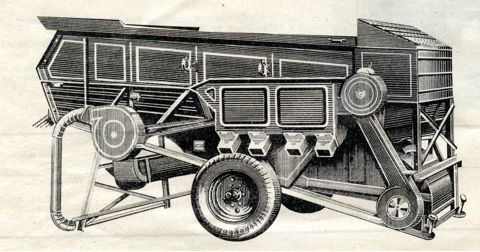

Dans les années 50, Garnier se lance dans la production de batteuses à poste fixe. Et c’est sous la licence Guillotin qu’un certain nombre de machines sortent des ateliers Garnier.

Les batteuses à poste fixe apparaissent dans le courant des années 50. Garnier les construit sous licence avec un autre fabricant local : Guillotin.

Redon étant au cœur d’une région d’élevage, les établissements Garnier se lancent aussi dans le matériel de fenaison : faucheuse, conditionneuse, faneuse et presse ramasseuse dont la célèbre 836. L’usine en fabriquait 3500 à 4000 exemplaires par an. Le succès de cette petite machine fut important. Robuste, simple, fiable, de faible encombrement, elle était bien adaptée pour les récoltes en terrains pentus. La production avait du mal à suivre. Les concessionnaires venaient eux-mêmes chercher leurs matériels. Certains attendaient parfois plusieurs jours à Redon la sortie de leurs matériels.

A cette époque, l’usine utilisait 18 000 tonnes de matières premières. Elle était indépendante en énergie grâce à une machine à vapeur fournissant le courant. Une scierie débitait le bois pour la fabrication de certains matériels (pressoirs, épandeurs, moulins à farine).

Garnier va devenir une grande marque de presses, notamment grâce à son modèle 836.

La commercialisation d’une telle gamme de matériels demande une organisation technique et commerciale suffisamment souple et bien articulée pour s’adapter au rythme des saisons imposé par le marché du matériel agricole. Quarante voyageurs sillonnent les routes de France et de certains pays étrangers. Les ventes se réalisent essentiellement par l’intermédiaire du marchand réparateur local, dont le rayon d’action est souvent inférieur à 10 kilomètres. A cette époque les exportations sont importantes vers l’Italie, la Suisse ainsi que l’Afrique. Face aux demandes, la surface de l’usine passe à 40 000 m2 couverts.

Le "Père Auguste " régnait en maître dans son entreprise. Il habitait au sein de l’usine et y assurait une présence permanente. En 1964, une autre société voit le jour, toujours en Ille-et-Vilaine. Baptisée FAO, cette structure se spécialise dans la fabrication de moteurs électriques et de matériels de traitements des céréales (nettoyage et triage). Le fils d’Auguste, Jean Garnier, étant entré dans l’entreprise, il s’occupe davantage des succursales, comme FAO ou encore la fonderie.

L'épandeur à fumier faisait également partie de la production de l'usine de Redon, avec différents modèles de 3 à 8 t. Garnier a aussi fabriqué des bennes basculantes.

Quand Auguste décède en 1966, c’est naturellement son fils Jean qui prend la relève. L’entreprise continue à faire évoluer ses produits. Elle se lance dans la fabrication d’ensileuses dont la célèbre Super Joker avec option Polygroup SM. Cette machine à deux rangs est motorisée par un moteur auxiliaire de 6 cylindres développant 100 ch. Elle possédait également un arbre à cardan provenant du tracteur. Le couplage des puissances est automatique. Il s’opère par l’intermédiaire de la roue libre au moment ou une faible chute de régime du rotor intervient.

Ensileuse Joker 703 construite par Garnier sous licence Feraboli.

Garnier a développé une ensileuse automotrice qui, finalement, n'a jamais été commercialisée.

Dans les années 60, deux moissonneuses batteuses voient le jour aux établissements Garnier. La G220 est mise en fabrication, toujours en collaboration avec les Ets Guillotin. La réussite fut loin d’être celle escomptée, car seulement 46 unités furent construites.

Autre machine issue des ateliers Garnier, la GT 1200, modèle à grand rendement, donne toute satisfaction à ses utilisateurs. Malheureusement, elle arrive quand le marché commence à s’écrouler et que la concurrence est rude face aux machines venant des Etats-Unis ou d'autres pays d'Europe.

Les automotrices Garnier n'ont pa su s'imposer face à la concurrence. Leur production est restée anecdotique.

Après la mort d’Auguste Garnier, la situation financière de l’entreprise se dégrade. Jean Garnier a du mal à faire face à la situation. L’entreprise n’avait pas suffisamment modernisé ses outils de travail. Les machines-outils vieillissaient et n’étaient pas renouvelées. La productivité s’en ressentait. Les machines d'importation (Etats-Unis, Allemagne, Italie...) constituait une concurrence frontale à la production Garnier.

Auguste Garnier avait préféré embaucher plutôt que de moderniser ses ateliers, ce qui se traduisait par des charges de personnel très importantes. En mars 1970, une grave crise de trésorerie amène le tribunal de commerce à placer l’entreprise sous tutelle. En juillet 1970 les fonderies de Choisy reprennent la société Garnier sous le contrôle de Mr Maury. En janvier 1975, les pouvoirs publics demandent à Mr Maury de donner sa démission, vu les résultats catastrophiques de l’entreprise. Garnier est placé en liquidation judiciaire. En mars 1975, le groupe Roffo se rend acquéreur de l’entreprise. Une nouvelle identité est donnée à l’entreprise la SNET Garnier. De 1975 à 1979, l’entreprise vit tant bien que mal. Les grèves se succèdent et entrainent la désorganisation de la production. Le 17 avril 1979, le tribunal ordonne la liquidation des biens. Le 25 juin 1980 intervient la signature du protocole pour la reprise des locaux par la ville de Redon afin d’y installer une pépinière d’entreprises. La saga Garnier se termine ainsi après 130 années d’existence.