En octobre 1967, deux nouveaux tracteurs inaugurent la gamme des Renault 72, il s'agit des modèles 86 et 88. Ces deux modèles portent la griffe du styliste automobile Philippe Charbonneaux. Avec les 86 (R7281) et 88 (R7261), Renault revient à des dispositifs techniques des plus classiques après l'échec cuisant du 385. Ces tracteurs sont tout deux équipés d'un moteur diesel. Le 86 reçoit un très robuste trois-cylindres MWM de 51 ch alors que le 88 dispose d'un moteur quatre cylindres Alfa Romeo de type 598-30/31 de 55 ch.

Tout comme le 88, le 86 disposera de son propre dépliant publicitaire réparti sur quatre pages. Voici la couverture de ce document édité en 1968. Le 86 est ici attelé à un pulvériseur à disques.

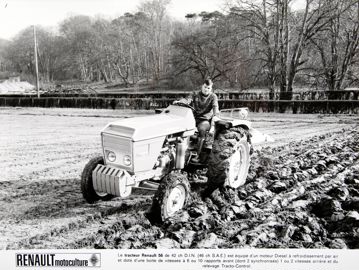

En 1968, la gamme des Renault 72 s'étoffe avec la présentation des modèles 53, 55, 57, 58. Ces quatre tracteurs se profilent sous la même silhouette que les 86 et 88. Si les 53 (R7211), 55 (R7231) et 57 (R7241) sont équipés de moteurs diesel, le 58 (R7291) est muni d'une motorisation à essence. Le 53 reçoit un bicylindre de type D325-2 de 30 ch, le 55 un trois-cylindres de type 715 de 38 ch et le 57 un trois-cylindres de type 714 de 46 ch. Si le 53 est refroidi par air, les 55 et 57 sont tous deux refroidis par eau. Ultime modèle de la marque à être équipé d'un moteur essence, le 58 reçoit un quatre cylindres Renault de type 671-9 d'une puissance de 45 ch.

Cette photo constructeur met en exergue cinq tracteurs appartenant à la série 72, produits à partir de décembre 1967. On y retrouve de gauche à droite le 57, le 56, le 55, le 53 et le 88.

Construit de décembre 1967 à juillet 1973, le 53 se voit équipé d'un moteur bicylindre Diesel. De type D 325-20, ce bloc est refroidi par air. Le tracteur tire ici un cultivateur.

Tracteur ultra-robuste, le Renault 56 connaîtra un certain succès auprès des agriculteurs. Avec une production de l'ordre de 17 458 exemplaires, il sera le plus diffusé des Renault appartenant à cette série.

Zoom sur un 57 en plein labeur... Sur cette photo constructeur, le tracteur est attelé à une benne Panien à pont moteur.

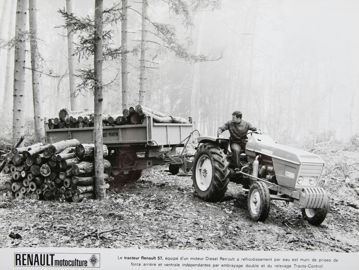

Produit à partir de janvier 1968, le 456 (R7255) représente la variante quatre roues motrices du 56. Sur les 456 de première génération, le pont avant provient des ateliers turinois Selene. On notera que Selene a notamment fourni des ponts à Roadless dans la transformation de Fordson, mais aussi à David Brown pour les 990 et 1200, OM sur les 512 R et 45 R, Ford sur les 5000 DT, 7000 DT et sur la version 4x4 du 5095 et enfin Massey-Ferguson. L'adjonction d'un système Selene s'est aussi appliquée à un certain nombre de Ferguson FF 30. Le montage de ce dispositif était alors effectué par des concessionnaires Ferguson. Par la suite, le Renault 456 sera équipé d'un pont avant Zetor. Entrant en production à partir de mars 1968, le Renault 51 (R7256) représente la version Travaux Publics du Renault 56. Le 51 bénéficie d'un train avant rigide, sans réglage de voie. Produit par la firme au losange à partir de septembre 1969, le Renault 89 (R7341) adopte une forme générale similaire à celle des 53, 55, 57, 58, 86 et 88. Refroidi par eau, le moteur du 89 puise ses sources chez MWM. Il s'agit cette fois d'un trois-cylindres diesel d'une puissance de 64 ch.

Le style général du 86 et des autres modèles de la série 72 provient du coup de crayon aiguisé du styliste Philippe Charbonneaux. Ce dernier est bien connu dans le monde de l'automobile pour être notamment l'auteur des formes générales de la Delahaye 235, de la Renault 8 et de la Rosengart Ariette. Il a aussi à son actif les lignes d'un certain nombre de véhicules publicitaires.

En 1969 toujours, Renault signe un contrat avec le constructeur américain Allis-Chalmers. Ce document porte sur la diffusion sur le territoire américain d'un tracteur utilisant la base du Renault 56. Commercialisé sous la marque Allis-Chalmers, ce modèle se nomme AC 160 (R7301). Il adopte un profil rectiligne, très éloigné de la version française. L'AC 160 s'affranchit avec succès des fameux tests Nebraska. Au total, la diffusion de ce modèle ne dépasse guère les 6200 unités sur une période de cinq ans.

Inclinée, la calandre fait appel à l'acier grillagé nervuré. Adoptant un profil circulaire, les optiques de phares intègrent la partie basse de cette dernière. On notera que cet exemplaire est équipé de masses de lestage à l'avant, des éléments qui figuraient au chapitre des options disponibles au catalogue. Ces masses sont estampillées du losange Renault.

En 1970, Renault apporte quelques menus changements à sa gamme. Les 51, 53, 55, 57, 58, 86, 88, 89 et 456 intègrent désormais une calandre à la livrée noir mat. Les logos latéraux disposent de lettres blanches sur un fond noir mat alors que la teinte des jantes s'approche désormais de l'ivoire... On notera aussi que le système de filtration d'huile de l'ensemble pont / relevage hydraulique diffère sur les modèles de seconde génération. Sur les premiers modèles, le filtre était constitué d'un système à lamelles qu'il convenait de nettoyer régulièrement. Cet élément était disposé sous le réservoir de carburant, ce qui n'avait rien de pratique pour l’utilisateur. Sur les modèles d'après 1970, le filtre se situe à proximité de la batterie et dispose désormais d'une cartouche filtrante interchangeable. Variante 4 x 4 du 86, le 486 (R7285) démarre sa carrière en février 1971. La diffusion de ce modèle sera relativement limitée. En effet, seuls 53 exemplaires de cette variante à pont avant moteur seront produits de février 1971 à juin 1972. Marquant ses débuts en septembre 1967, la carrière du 86 au sein de la gamme Renault s'échelonne jusqu'en juillet 1973. Sa production globale se limite à 8648 exemplaires, un chiffre relativement modeste en comparaison à celui du 56, un tracteur qui a été produit à 17 458 unités sur la même période.

Petit-fils d'agriculteurs, André Bouguyon a toujours eu un attrait pour les mécaniques anciennes. Il a tout d'abord récupéré et restauré le Renault Super 3 D de son grand-père, puis a continué de cultiver cette passion au fil des ans en acquérant d'autres tracteurs.

Restauré intégralement par son propriétaire finistérien André Bouguyon, l'exemplaire qui fait l'objet de ce galop d'essai date de 1967. Il s'agit donc d'un modèle de première génération. « Vacciné Renault », André nous conte l'aventure de son 86 : « Je l'ai déniché par le plus grand des hasards à Telgruc-sur-Mer, un village voisin. Alors que j'exposais mon Super 3D sur le Festival du Bout du Monde de Crozon, un visiteur est venu me proposer un 86 à restaurer. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans la foulée et là je me suis retrouvé face à une véritable épave, incomplète de surcroît ». Au vu de cet état de délabrement avancé, notre collectionneur était plus qu'hésitant. Mais le prix étant raisonnable, il a finalement craqué ! « Il ne me restait plus qu'à faire l'inventaire de l'étendue des dégâts ! La liste était plutôt conséquente, vous en jugerez par vous-même ! L'essieu avant était HS car l'axe du pivot avant avait lâché. Les phares et les feux avaient disparu, les ailes et le capot moteur étaient rongés par la rouille, la calandre était manquante, tout comme la caisse à outils et les masses avant. Le relevage n'était pas opérationnel, mais par chance, à défaut d'être tournant, le trois-cylindres MWM n'était pas bloqué ».

La voie avant du 86 est réglable par coulissement de la tête d'essieu. Celle-ci peut s'échelonner de 1,20 m à 1,90 m. Fixées en quatre points, les jantes avant du tracteur disposent de voiles pleins. Ces roues reçoivent des pneumatiques de dimensions 6.50 -16.

Fixées en huit points, les jantes arrière sont dotées de voiles démontables et inversables. La voie arrière est aussi réglable sur une échelle s'échelonnant de 1,20 m à 1,80 m. A l'origine, les jantes arrière étaient chaussées de pneumatiques 11-32, 12-28, 13-28 ou 14-28. La monte de pneus du tracteur d'André Bouguyon a été changée sur le fil de sa carrière dans la mesure où il est aujourd'hui chaussé en 16. 9-28.

Bref, André Bouguyon n’avait pas d’autre choix que de retrousser ses manches pour tenter d'offrir une seconde vie à ce petit Renault. « La détermination était là ! Après démontage de l'ensemble du tracteur, je me suis penché sur la mécanique. Les joints de sortie de vilebrequin ont été changés, tout comme les injecteurs et les joints spi côté distribution et embrayage ». L'embrayage a été refait de A à Z. « En excellent état, la boîte de vitesses n'a pas nécessité d'intervention particulière, poursuit le propriétaire. Le relevage n'était pas fonctionnel et présentait un certain nombre de fuites, notamment au niveau des joints spi des bras de relevage. En acquérant une seconde épave de 86, j'ai pu me constituer une petite banque de pièces détachées. Ainsi, j'ai pu récupérer un essieu avant en parfait état et assurer la remise en état de mon relevage. Les joints de trompettes de pont ont également été changés. Les éléments de tôlerie irrécupérables ont fait l'objet de nombreuses recherches à travers la France entière. Tout ce que j'ai trouvé en la matière en Bretagne était sérieusement attaqué par l'air salin. Aussi le capot moteur revient-il de la Mayenne et les ailes de la Nièvre ! Toujours à travers l'exposition de mon Super 3D, tracteur par lequel tout a commencé pour moi dans le monde des mécaniques anciennes, un monsieur m'aborda en ces termes : « J'ai entendu dire que vous étiez en train de restaurer un Renault 86. Si ça vous intéresse, je dispose d'un jeu de masses avant ! » Et voilà comment j'ai trouvé ces éléments à quelques kilomètres de mon domicile alors que j'étais prêt à traverser la France pour en dénicher un jeu ! Le hasard fait parfois très bien les choses n'est-ce pas ? » Très habile de ses dix doigts, André refabriqua un certain nombre de pièces de chaudronnerie par lui-même, à l'image des joues d'ailes, des marchepieds, du pare-chocs avant, de la calandre ou de la caisse à outils. Quant aux phares et aux feux, ils ont été prélevés sur une épave de 56 acquise entre temps.

D'une cylindrée de 2552 cm3, le 3 cylindres MWM est refroidi par air. Il dispose donc d'une turbine de refroidissement.

Deux montages de filtres à huile ont existé sur le 86. Sur les premiers modèles comme celui-ci, il s'agit d'un filtre à cloche. Les modèles de seconde génération sont dotés d'un filtre à cartouche.

Au niveau de la carrosserie, André a dégrossi au maximum le travail par lui-même avant de confier la préparation et la peinture finale à son ami carrossier Michel Menez. Passionné lui aussi par les tracteurs d'hier, Michel -qui a restauré de fond en comble un Fendt Farmer Fix 2- a effectué un travail remarquable. Toujours référencée chez Claas, la teinte correspondant au RAL d'origine n'a pas posé de problème particulier. Perfectionniste, Michel Menez a accentué le brillant de la peinture au niveau du capot moteur et des ailes du tracteur. L'ensemble du faisceau électrique a été refait par André lui-même. Si les pneus arrière présents sur le tracteur à son achat -monte non d'origine- ont pu être conservés, les pneus avant ont été changés. Pour parfaire l'ensemble, André a fait refaire les logos sérigraphiés « Tracto-Control » et « Renault 86 » à l'identique par un atelier spécialisé de la presqu'île de Crozon. Démarrant au cours de l'été 2011, le chantier s'est achevé en août 2015. Le tracteur effectua sa première sortie lors du festival « Le labour est dans le pré » se déroulant à Crozon, à l'initiative de l'Amicale pour la Restauration du Patrimoine Mécanique de la Presqu'île de Crozon, association dont André est l'un des fondateurs. Ainsi, chaque année dans le cadre de cet événement, notre collectionneur utilise son 86 au labour. Le vaillant petit Renault se voit ainsi attelé à une charrue deux corps Huard. « Le tracteur est tout à son aise en pareille situation. Dans le cadre d'une terre relativement souple, je travaille en première rapide. Lorsque la terre est plus meuble, il est préférable de faire évoluer le tracteur en quatrième lente. Dans les deux cas, le trois-cylindres MWM ne révèle aucun signe de faiblesse. Sur route, le 86 n'a aucun mal à tracter une remorque de 5 tonnes en charge, même si on peut regretter que les capacités de freinage du tracteur -un système à disques à expansion- soient relativement limitées. Pour l'époque, le 86 faisait tout de même preuve de grandes qualités face à ses concurrents avec une direction précise, une boîte de vitesses très bien étagée et le relevage « Tracto-Control » qui était un must pour l'époque. Ultra précis et d'une grande sensibilité, ce relevage avait aussi de quoi surprendre de ses capacités de levage conséquentes, de l'ordre de deux tonnes.»

La planche de bord rassemble pas moins de trois cadrans sur un ensemble élaboré par OS. Parmi ces trois fenêtres indicatives, nous retrouvons à gauche la jauge à carburant, au centre le compte-tours (gradué jusqu'à 2500 tours / minute) qui fait également office de tachymètre et de compteur horaire et enfin, à droite, l'indicateur de température moteur. Au centre, à l'extrémité haute de cet ensemble, nous retrouvons le témoin des clignotants. Deux témoins sont aussi disposés de part et d'autre du cadran principal. A gauche, nous apercevons en haut le témoin lumineux bleu s'allumant lorsque le tracteur est en plein phares. Il domine le témoin de batterie. A droite enfin, nous retrouvons le témoin de pression d'huile. Selon André Bouguyon, le dernier témoin disposé en bas à droite pourrait être factice.

Placé à l'extrême gauche de la planche de bord, le balancier du clignotant domine sur la molette dévouée à l'éclairage. Cette dernière dispose de trois positions : lanternes, codes et phares.

Le levier de vitesses principal (à gauche) et le sélecteur de gamme (à droite) sont disposés sur un axe parallèle. Chacun de ces leviers est doté d'un pommeau en bakélite noir sur le lequel est apposé le schéma de chacune des grilles. En avant de ces deux leviers, nous retrouvons un autre duo de leviers. Celui de gauche -qui été rajouté sur cet exemplaire en 1971- permet d'actionner les freins hydrauliques de la remorque. Agissant lui aussi sur le distributeur hydraulique, le second levier permet quant à lui d'actionner le vérin auxiliaire d'une benne ou d'une remorque.

Côté freinage, la copie est un moins glorieuse sur les modèles d'avant 1970 : « Dans le cadre de la traction de remorques, le 86 marquait rapidement ses limites au niveau du freinage. A force d'être sollicités, les freins venaient à chauffer, ce qui les rendait totalement inefficaces », commente André. En 1970, Renault a apporté une modification majeure au Tracto-Control avec l'adoption d'une valve de freinage hydraulique pour la remorque, imposé par l'arrêté ministériel du 5 février 1969 et conformément au Code de la route (article 41) en rapport avec les remorques de plus de six tonnes en charge. Ces dernières se doivent en effet d'être freinées par système redoublant d'efficacité. On notera que le constructeur au losange recevra pour ce procédé la médaille d'or du comité d'encouragement à la recherche du Sima 1970.

Offrant une vivacité et une polyvalence à toutes épreuves, le 86 – tout comme ses frères de gammes adoptant le même profil stylistique - mérite un intérêt tout particulier de la part des collectionneurs. Peu de ces tracteurs ont aujourd'hui fait l'objet d'une restauration intégrale. Très typé d'un point de vue design, ce modèle 86 constitue un lien judicieux dans toute collection consacrée à la firme au losange entre un tracteur appartenant à la série D, un autre de la série Super et enfin un modèle appartenant à la série des « capots carrés », inaugurée avec les 94 et 96.

Comme sur la majeure partie des modèles estampillés du losange, l'aspect pratique a été favorisé sur le 86. Très apprécié de ses utilisateurs, le système de relevage Tracto-Control était des plus perfectionné à l’époque et offrait des capacités de levage étonnantes pour un modèle de ce gabarit.

Un grand merci à la toute famille Bouguyon pour son accueil, sa patience et sa disponibilité dans le cadre de ce reportage.