Incroyable alchimie que celle à l'origine de la marque HSCS. Un prodigieux mariage, mêlant avec brio la volonté et l'ardeur britannique à la rigueur et à la détermination austro-hongroise. La première entreprise de ce conglomérat est créée à Lincoln, en Grande-Bretagne, en pleine révolution industrielle, par Nathaniel Clayton et Josef Shuttleworth. Ces derniers se spécialisent dans la construction de machines agricoles, dont bon nombre de matériels à poste fixe (moulins à farine, hache-paille, égreneurs à maïs...) ainsi que des charrues, des herses, des canadiens et des semoirs. A partir de 1857, Clayton-Shuttleworth débute l'exportation de ses outils, hors des pays du Commonwealth, ouvrant entre autres une succursale à Vienne (Autriche), avant d'y construire une usine. En 1879, cette dernière est agrandie pour répondre aux importantes commandes de milliers de fermes d'Europe de l'Est. Propulsé par ce succès, Clayton-Shuttleworth, ouvre alors de nouvelles succursales en Roumanie, Pologne, Tchécoslovaquie et en Hongrie, à Budapest. C'est dans cette capitale de l'empire austro-hongrois que la société Hofherr-Schrantz installe, au début des années 1880, une usine dédiée à la production de machines à vapeur, dont des locomobiles, ainsi que des batteuses de tous types. Cette société est née en 1881 de l'association entre Mathias Hofherr (d'origine autrichienne) et de Johan Schrantz. Le premier possède une entreprise de construction de charrues, d'outils de préparation du sol et de semoirs, fondée en 1869. Le second est fabricant, entre autres, de locomobiles et de batteuses. Cette union va permettre à Hofherr-Schrantz de devenir l'un des leaders dans le domaine de la construction de matériels agricoles en Europe de l'Est avec pour concurrent direct, Clayton-Schuttleworth. En 1905, ce dernier ouvre une nouvelle usine dans la banlieue de Vienne, qui emploiera jusqu’à 1200 ouvriers. En 1911, les deux entreprises décident de fusionner, devenant la société Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, plus connue sous le nom de HSCS.

Présenté en 1923, le premier tracteur à boule chaude HSCS, le MEZ-20, est produit en série dès 1924. En voici un exemplaire au labour en Hongrie.

Cette union va permettre à HSCS de développer ses exportations à l'Ouest, vendant dès 1913, certaines de ses productions en Allemagne, où la marque deviendra d'ailleurs un concurrent direct de Lanz, avec ses locomobiles et ses batteuses, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Cette même année, HSCS débute la production de moteurs monocylindres à combustion interne fonctionnant au pétrole, qui seront proposés en mode stationnaire comme sur chariots afin d'entrainer des ensembles de battage ou des bancs de scie, par exemple. HSCS met à profit son savoir-faire dans les moteurs pour en équiper son premier tracteur agricole. 1913 marque également l’étude et le développement d'un moteur semi-diesel à boule chaude. Parmi les ingénieurs travaillant sur ce projet figure Fritz Huber, qui, au début des années 1910, rejoindra les rangs de Lanz, où il participera à la conception et à la mise au point du tracteur HL12. La Première Guerre mondiale mettra un frein au développement des tracteurs, qui sortent au compte-gouttes de l'usine de Vienne et dont la production reprendra de manière plus soutenue à partir de 1919. Le catalogue se compose donc du MER-14 à pétrole et des modèles MER-16 et MES-25 fonctionnant à l'essence. En 1923, HSCS teste le prototype de son premier tracteur semi-diesel, qui sera produit en série, dès 1924, sous la référence MEZ-20. Celui-ci est équipé d'un monocylindre deux temps, inspiré en partie d'un bloc Lanz et ayant la particularité d'être en position inversée par rapport à un semi-diesel normal, la boule de chauffe se retrouvant intégrée au poste de conduite. Le tracteur ne dispose que d'une vitesse avant et une marche arrière. A partir de 1926, la gamme qui ne compte plus que des tracteurs semi-diesel, est complétée par les modèles MEZ 22-24 (24 ch à la poulie) et MEZ 30-32 (32 ch à la poulie).

L'avènement des K

Des plus spartiates, les MEZ font pâle figure face aux modernes Lanz HR 1 et HR 2, qui débarquent aussi sur le marché en 1926. Les ingénieurs d'HSCS se remettent à l'ouvrage afin de moderniser leurs tracteurs et les rendre compétitifs par rapport aux Lanz. Ceci passe d'abord par l'installation d'une boite de vitesses à trois rapports avant et une marche arrière, puis entre autres, par l'adoption d'un piston en alliage léger. Un choix qui améliore le refroidissement et contribue à augmenter la puissance moteur, tout comme le maintien du vilebrequin sur deux roulements. L'engin se démarque aussi des Lanz par l'inclinaison à 45° de la boule de chauffe et de l'injecteur. Le refroidissement est quant à lui amélioré et accentué grâce à l'installation d'une pompe centrifuge. Prenant la référence-modèle K (pour Katonai), les nouveaux HSCS, qui sont lancés en 1928, peuvent être livrés en option avec des phares et un démarreur électrique. Des roues à bandages peuvent prendre la place de celles en fer et à crampons, offrant ainsi la possibilité d'utiliser le tracteur en mode routier.

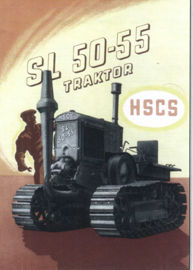

En 1930, HSCS commercialise son plus gros tracteur : le K-50. Considéré comme le modèle à boule chaude le plus puissant du marché, il sera remplacé courant 1935, par le K50-55, développant 55 ch à la poulie.

Le premier modèle au catalogue est le K-28 (28 ch à la poulie), capable de rivaliser désormais avec le Lanz HR4. En revanche, grâce à ses deux autres modèles, le constructeur hongrois devient leader des tracteurs de grosse puissance, avec son K40 qui procure 40 ch à la poulie pour 24 ch à la barre, mais surtout avec le K-50, procurant 50 ch à la poulie pour 30 ch à la barre. L'engin devient alors l'un des tracteurs à roues les plus puissants au monde. Bon nombre de grosses exploitations d'Europe de l'Est vont acquérir ces deux derniers tracteurs, qui seront complétés, dès 1930, par les intermédiaires K-35 et K-45 ainsi que par une version chenillée type L (pour Lanctalpas : « chenilles » en hongrois). Va également s’ajouter une version routière, de type KV, à roues montées sur pneumatiques et cabine entièrement fermée, dont une majorité sera d'abord réservée à l'armée hongroise. Ces deux derniers modèles ne seront réalisés que sur les bases du K-40.

Une version chenillée sera également développée à partir du K50-55. Baptisé SL 50-55, ce chenillard sera construit jusqu'en 1948.

Toujours en 1930, et afin d'améliorer le refroidissement de ses moteurs, HSCS repositionne latéralement les radiateurs. Chaque modèle peut aussi être doté, en option, de pneumatiques agraires, permettant ainsi de développer la version routière RI. En plus des petits et moyens modèles de la série R, apparus en 1932, tous les tracteurs HSCS sont construits dans l'usine de Budapest.

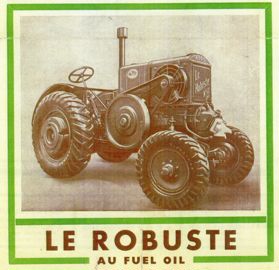

Robuste et fort

1935 marque un nouveau tournant dans l'histoire de la marque et des modèles K-40 et K-50. Peu facile à prononcer et à retenir, même avec seulement quatre consonnes comme initiales, HSCS décide de trouver un nom plus porteur pour ses tracteurs vendus à l’export sur les principaux marchés européens. Un nom qui résume à la fois leurs qualités de puissance et de fiabilité et ce dans différentes langues. Ainsi en France et dans ses colonies, ils seront baptisés « Le Robuste », en Italie « La Robusta » et en Grande-Bretagne comme dans plusieurs pays du Commonwealth « Steel Horse » (cheval d'acier).

Après 1935, tous les modèles destinés à l'export reçoivent la mention "Importé de Hongrie" aposée sur la calandre.

Cette nouvelle dénomination s'accompagne d'une augmentation de la cylindrée des gros monos. Celle-ci passe à 12 litres sur le K-40, accusant désormais une puissance maximale de 48 ch à la poulie pour 42 ch à la barre. L'engin est alors référencé K44-48 et L-44-48 pour la version chenillée. Le K50 accuse quant à lui 15 litres de cylindrée, permettant d'atteindre désormais 55 ch à la poulie pour 50 ch à la barre. Même s’il est rebaptisé K,50-55 il garde toutefois, estampillé dans sa fonte, l'unique chiffre 50. Le modèle agricole peut également être équipé de masses en option au niveau de ses jantes arrière. De son côté, le K50 est désormais décliné dans une version chenillée LS 50-55, et routière RI 50-55. Ce modèle dispose d'une cabine, de roues arrière jumelées, d'un compresseur d'air destiné à alimenter le système de freinage à air comprimé des remorques, d'un treuil et de phares électriques.

Gros plan sur le logo HSCS, disposé de part et d'autre du réservoir.

Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, en 1938, Lanz AG s'empresse de faire main basse sur les actions d'HSCS et sur l'usine et les bureaux viennois de la firme, dont les tracteurs et une partie des matériels agricoles continueront toutefois d'être produits dans l'usine de Budapest. Une fois la guerre déclarée, les armées du Reich envahissent la Hongrie. HSCS est contraint de fabriquer des tracteurs pour la Wehrmacht et la Luftwaffe. Parmi eux, figurent des RI 50-55. Dès 1941, la production des tracteurs agricoles est progressivement réduite avant d'être remplacée par celle de véhicules militaires. A la libération de la Hongrie, en 1944, l'armée soviétique s'empare de l'usine. Une fois la paix revenue, la production de tracteurs redémarre. En plus des R20-22 et des R30-35, les usines de Budapest reprennent la production du K50-55, qui devient R50-55, ainsi que du chenillard SL50-55. Ces derniers seront produits jusqu'en 1948, année durant laquelle les usines sont nationalisées. Elles sont renommées Hofherr Etoile Rouge et la production est centrée sur le nouveau modèle G35. Le nom d'HSCS disparaissant définitivement de la calandre des tracteurs. En France, les importations des HSCS reprendront dès 1946, grâce aux établissements "La Rima". Les R50-55 et les LS 50-55, arriveront toutefois au compte-gouttes dans l'Hexagone jusqu'en 1948.

Jean-Marc Fauret a récupéré son K-50 à l'état d'épave. La restauration s'est étalée sur presque deux ans.

Originaire du Sud-Ouest, Jean-Marc Fauret est connu dans notre milieu de collectionneurs pour sa passion pour les tracteurs à boule chaude. Ancien entrepreneur de BTP, ce dernier a déjà à son actif plusieurs restaurations exceptionnelles, dont celles de Société Française Vierzon, marque qu'il affectionne particulièrement et dont il est devenu un spécialiste. Il possède un exemplaire de pratiquement tous les modèles produits par la marque berrichonne. Pour Jean-Marc, restauration rime obligatoirement avec « haute qualité ». Entrer dans son atelier, c'est comme passer la porte d'un sanctuaire. Tout est impeccable, rangé et propre. Des qualités qui situent immédiatement notre collectionneur très méthodique dans ses rénovations et dont la mécanique est un sacerdoce. D'ailleurs il ne restaure qu'un tracteur à la fois. Il travaille seul, mais sait aussi s'entourer de camarades tout aussi passionnés et aussi pointilleux que lui, véritables « pros » dans leur domaine, comme ce fut le cas lors de la résurrection de ce Le Robuste K50 produit en 1935. Ainsi, Jean-Marc a-t-il été aidé par « Jeannot » Chanu, qui a refabriqué ou rectifié toutes les pièces mécaniques qui le demandaient, mais aussi par Eric Salomon pour ses divers conseils techniques concernant les mécaniques HSCS et plus particulièrement les Le Robuste de forte puissance. Comme nous l'indiquait Jean-Marc : « Grâce à eux, j'ai pu avancer et restaurer dans les règles de l'art ce spécimen hors du commun. Je les remercie encore pour leur précieux travail ».

Le K-50 tel qu'il fut retrouvé dans une carrière en Dordogne. Le reste des pièces ayant pu être récupérées étaient en tas sous un hangar.

Chaque pièce est classée par famille et disposée méticuleusement afin de répertorier les travaux qui seront nécessaires à la rénovation.

L'un des plus beaux exemples de rénovation concerne ce carter de transmission et les supports de roulements de pignons de liaison moteur-transmission. La restauration du carter a nécessité la réalisation d'un gabarit. L'élément a ensuite été refabriqué et soudé pour reformer l'ensemble.

L’histoire de cette renaissance a débuté en 2012, lorsque Jean-Marc découvre ce tracteur ou du moins ce qu'il en reste, dans une carrière en Dordogne. Comme nous l'explique notre passionné : « Il avait été partiellement démonté par un ferrailleur qui l'avait acheté pour le découper afin de le vendre au poids à un casseur. Ne pouvant le transporter en une seule fois, par peur d'être en surcharge avec sa camionnette, il avait commencé à le démonter et à casser certains éléments. Après négociation, j'ai enfin réussi à récupérer tous les morceaux et à rapatrier l'ensemble chez moi. Après un inventaire des plus précis, les pièces cassées, comme, par exemple, les supports de roulements de pignons de liaison moteur-transmission ou fortement abimées ont été rangées en caisses ou sur palettes (pipe d'échappement, volant moteur...), pour les plus grosses, nombre de ces éléments étant aussi classés selon leur nécessité de rénovation.

Le tracteur en cours de reconstruction. Toute la partie mécanique est terminée. Jean-Marc va passer au remontage du système de refroidissement.

Certaines pièces devront ainsi être en partie ou totalement refabriquées comme c'est le cas pour les éléments de carrosserie ou le filtre à air. Un très gros chantier que j'ai confié aux établissements Marliac, qui ont fait un travail de reconstruction remarquable. » Côté mécanique, la chose n'est donc guère aisée. Rapidement, Jean-Marc s’attaque à la refabrication totale de certaines pièces telles que les supports de roulement de pignons de liaison moteur-transmission ou le support de pompe à eau ainsi qu'une partie du carter de transmission. Ce dernier étant cassé, il manquait un morceau qui a été perdu par l'ancien propriétaire. Notre passionné nous avoue avoir « galéré » pour réparer cette pièce, cette dernière lui ayant demandé la plus grande attention et précision. La plaque portant le véritable numéro de série du tracteur (il se retrouve aussi sur une majorité des pièces) ayant aussi disparu, elle est entièrement refabriquée par rapport un modèle prêté par un ami. Jean-Marc va également réusiner, avec la complicité de son ami Jean Chanu, le bloc du gros mono, ainsi que l'essieu avant, ovalisé suite à une usure prononcée. 23 mois d'intense travail, terminés par la mise en peinture des derniers éléments de carrosserie, seront nécessaires pour enfin voir renaitre ce tracteur exceptionnel, que vous pouvez découvrir en détails au fil de ces pages. A la vue d'une telle restauration, jamais un modèle Le Robuste, n'aura aussi bien porté son nom.

Cette photo de trois quarts arrière permet de voir l'élément avant du châssis, sur lequel repose le moteur et dont l'extrémité sert de support à l'essieu oscillant. Les ailes et la plateforme arrière ont été entièrement refabriquées, au même titre que les supports de la barre de traction qui voisine avec l'imposante sortie d'échappement.

Le poste de conduite. Des plus spacieux il offre une bonne visibilité. Le volant en fonte, d'origine, offre une bonne prise en mains. Sur la colonne de direction (légèrement déportée sur la droite pour ne pas gêner l'utilisation du levier de vitesses) est vissée la poignée de l'accélérateur à main. Le siège en acier moulé maintient correctement le bas du dos, contrairement à ceux habituellement montés de série sur des boules chaudes d'autres marques. Son assise est composée de lames de ressort faisant office d'amortisseur. A gauche se trouve la large pédale d'embrayage, avec à sa base le graisseur de roulement de trompette gauche. Un modèle similaire, mais destiné à la trompette droite, est positionné à l'aplomb droit du siège. Entre la colonne de direction et la pédale d'embrayage se trouve le levier de vitesses. À droite, la pédale de frein est combinée à celle de frein de parc, avec son dispositif de blocage par crémaillère.

Cette vue de face appuie le côté « robuste » du K-50. Taillée en forme de blason, la face arbore le premier type de logo HSCS. Après 1935, tous les modèles export type K50-55, recevront en bas à droite de leur fausse calandre et en relief, la mention « Importé de Hongrie ». Le train avant, composé d'une barre acier forgé oscillante, était tellement usé qu'il a dû être entièrement réusiné. Comme à l'origine, sur les versions pneumatiques, les jantes sont équipées de pneus 6.50-20.