Matériel Agricole : qu’est-ce que la pulvérisation ciblée ?

Caroline Desbourdes : Dans un premier temps, il faut différencier la pulvérisation ciblée de celle localisée. Cette dernière correspond à une application sur le rang de la culture, tandis que la première, celle qui nous intéresse ici, consiste à détecter une adventice avant d’appliquer un produit uniquement sur celle-ci pour la détruire. Certains fabricants parlent même de pulvérisation ultralocalisée, un terme que l’on peut réserver aux matériels spécifiques qui ont été développés pour cette seule application. Pour l’heure, les fabricants en sont majoritairement encore au stade de prototype. Seule une poignée d’entre eux commence la commercialisation de ces équipements.

Comment fonctionne-t-elle ?

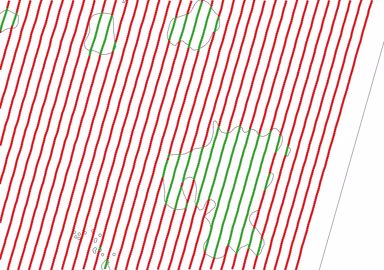

Deux modes de fonctionnement existent : en différé ou en temps réel. Dans le premier cas, un premier passage est nécessaire pour localiser les adventices dans le champ, à l’aide d’un vecteur (drone ou tracteur). Un second permettra l’application du produit avec le pulvérisateur. Dans le second cas, en temps réel, le capteur et la buse sont sur le même appareil de traitement. Quel que soit le mode de fonctionnement, le système nécessite un capteur et un vecteur. Deux grands types de capteurs s’affrontent sur le marché : multispectral ou hyperspectral d’une part, et RGB (rouge, vert et bleu) de l’autre. Les premiers sont les mêmes que ceux utilisés pour évaluer l’état de nutrition azotée d’une culture. Ils détectent du « vert » dans le champ, sur la base d’un seuil de déclenchement préprogrammé. De plus, leur résolution est plus faible. Ainsi, ils s’avèrent plutôt adaptés à une détection sur sol nu. La caméra RGB, pour sa part, a une taille de résolution plus grande, ce qui lui permet de travailler sur la forme, la texture… Elle s’avère ainsi plus adaptée à la détection en végétation. Néanmoins, les fichiers plus lourds qu’elle fournit nécessitent un temps de traitement plus long par l’algorithme et réduisent le débit de chantier, dans le cas d’une application en temps réel. Le vecteur est l’appareil qui sert à transporter le capteur. Il peut s’agir d’un drone ou d’un matériel attelé au tracteur (rampe de pulvérisateur, par exemple). Dans le cas d’un drone, opérant obligatoirement en temps différé, une précision absolue de type RTK et le même référentiel que celui du pulvérisateur s’avèrent indispensables pour assurer une application au bon endroit. Pour le tracteur, l’opération a lieu en différé ou en temps réel, mais n’impose pas, dans ce dernier cas, de RTK. C’est la solution la plus simple, car tout est intégré sans qu'il soit nécessaire de retravailler la carte de détection élaborée par le capteur, mais certainement pas la moins coûteuse. Néanmoins, elle nécessite une régulation de pulvérisation suffisamment réactive et des consoles avec une mémoire vive importante qui acceptent bien les cartes (cf. carte 1), notamment les fichiers les plus lourds. Il faut également prendre en compte la qualité de l’algorithme et son niveau d’erreur. Chez Carbon Bee, par exemple, pour des rumex en prairie ou des chardons en maïs, les taux d’efficacité de détection sont très bons, avec très peu d’oublis.

Superposition de la carte des capteurs de pression (points) et de la carte de préconisation (polygones noirs).

Points verts = tronçons ouverts Points rouges = tronçons fermés

Quel gain en attendre ?

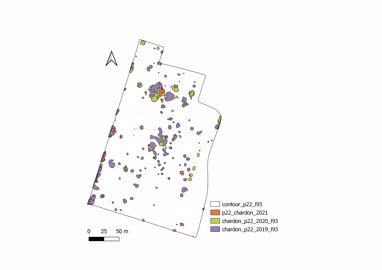

Le désherbage étant l’un des postes les plus lourds au sein des exploitations, la pulvérisation ciblée représente un enjeu important pour les agriculteurs, avec de substantielles économies de produit possibles. Cette technique est plutôt destinée aux adventices se développant en taches, comme le chardon, le sorgho d’alep… Sur chardon en maïs, nous estimons qu’une réduction moyenne de 80 % de l’application d’herbicide est envisageable. Dans nos essais effectués depuis trois ans, cette valeur fluctue entre 78 et 97 % selon l’année. La surface de chardons traitée, toujours dans les mêmes zones géographiques, s’améliore au cours des années, passant de 10 à 7 %, puis à 2 % (cf. carte 2), témoignant d’une bonne efficacité du couple capteur/traitement et du produit utilisé. La pulvérisation ciblée présente très peu d’intérêt dans le cas d’une parcelle homogènement sale. Elle montrera davantage son efficacité dans le cadre d’un désherbage de rattrapage. Deux critères influencent le gain potentiel : l’organisation des adventices dans la parcelle et la largeur des tronçons du pulvérisateur. Nos essais démontrent que l’effet du second facteur s’avère nettement plus faible que celui du premier. Par exemple, en réduisant la largeur du tronçon (de 4 à 2 m), l’économie de produit augmente de 2 %, passant par exemple de 80 à 82 %. Ainsi, la pulvérisation avec un tronçon de 2 m peut être amplement suffisante. Passer à de la coupure buse par buse présente aujourd’hui peu d’intérêt et pose la question du recouvrement des buses, qui est absent dans ce cas. Le gain principal concerne l’organisation des adventices dans la parcelle, un facteur indépendant de la volonté de l’agriculteur. Ainsi, nous avons simulé que 25 % de la surface d’adventices était pulvérisée en plus dans le cas de petites taches plutôt que de grosses taches, avec la même surface d’adventices présentes dans la parcelle initialement. L’intérêt sera supérieur pour les mauvaises herbes se développant en rond, tels le chardon des champs, le datura stramoine et le sorgho d’Alep.

Superposition des cartes de la surface de chardons traitée en pulvérisation ciblée pendant trois ans.

Est-ce possible avec le pulvérisateur présent sur l’exploitation ?

Un pulvérisateur « classique » peut être utilisé, à condition que l’électronique et la régulation le supportent. Et des électrovannes pneumatiques sont nécessaires pour la coupure des buses, car, avec de simples antigouttes à membranes, les buses goutteront sur plusieurs mètres lors de leur fermeture. Certains acteurs proposeront en effet le rééquipement de pulvérisateurs existants. Il faudra alors s’adresser à des prestataires de services, dont l’offre commence à peine à s’organiser, pour assurer la détection préalable en différé des mauvaises herbes. Néanmoins, la solution tout intégrée, avec traitement en temps réel, semble aujourd’hui la plus simple, mais certainement pas la moins onéreuse.